- 『ググってもカス』現象を改めて考察した!

- ユーザーができるググカス対策は3つある!

- 求められるのは辞書を引くスキル!

略してググカス。

最近のGoogle検索は、とにかく欲しい情報にたどり着くまで遠い。そう、ノイズが多いのだ。そんなノイジーなGoogle検索時代の対策と、脱Webの中央集権化について語ります。

WELQ問題もあったからねー。

だからこそ、私たちができるググってもカス“らない”方法を考えるべきだと思ったのです。

目次

『ググってもカス』とは?

この『ググってもカス』という言葉。この意味とは、GoogleやYahoo!で検索しても、なかなか自分が欲しい情報にたどり着かない。たどり着くまでに、ノイジーな情報にまみれてしまうことを指します。

『ググってもカス』という言葉の登場自体は、おそらく2017年の拓殖大学の塚越健司氏の記事が最初であろう。

兎にも角にも、まずは『ググってもカス』の例を見ていきましょう。

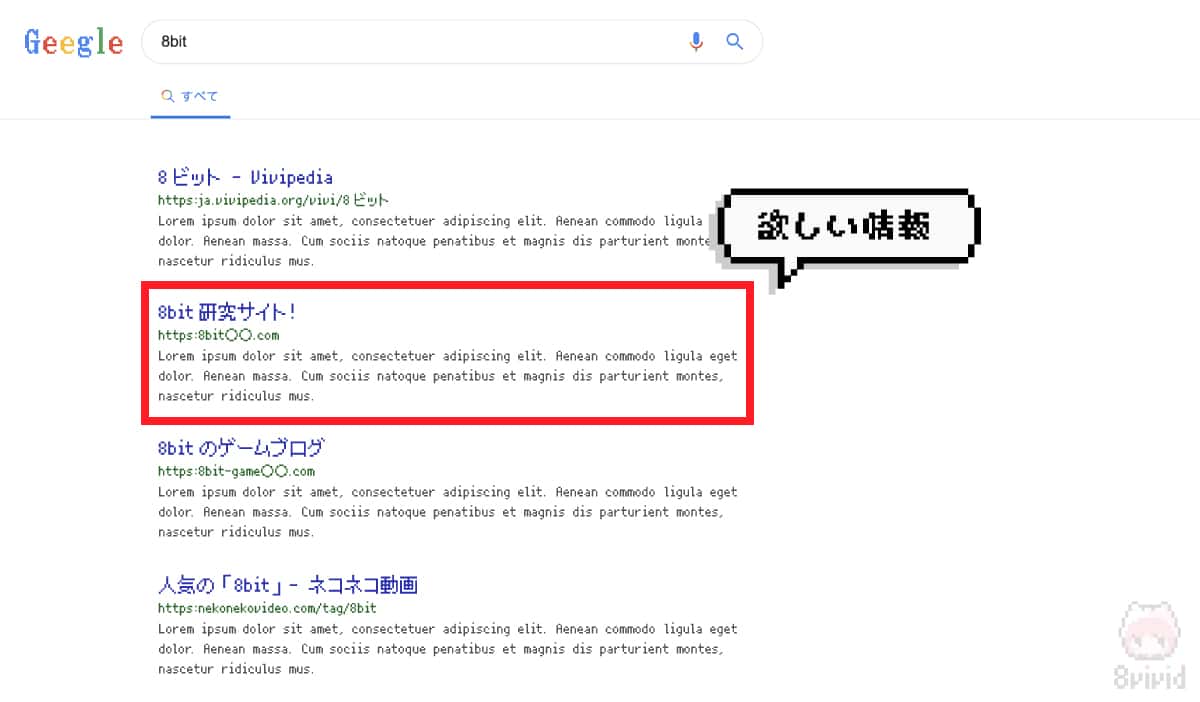

一昔前の検索結果

一昔前の検索結果は、欲しい情報が“誰でも”すぐに見つかりました。

私の体感では、2000年代まではまだ検索結果に出てくる検索にクリーンさがあった印象。今のようにWebサイトも玉石混淆ではなかったですし、ニッチなWebサイトも、わりとすぐに検索結果から掘り起こすことができました。

懐古…と言われればそれまでですが、当時のGoogle検索は、化石発掘のような楽しさがあった気がします。マニアックな個人運営サイトも、よく見ていました。

私もバブルラジカセのサイトばっかり見てたなー。

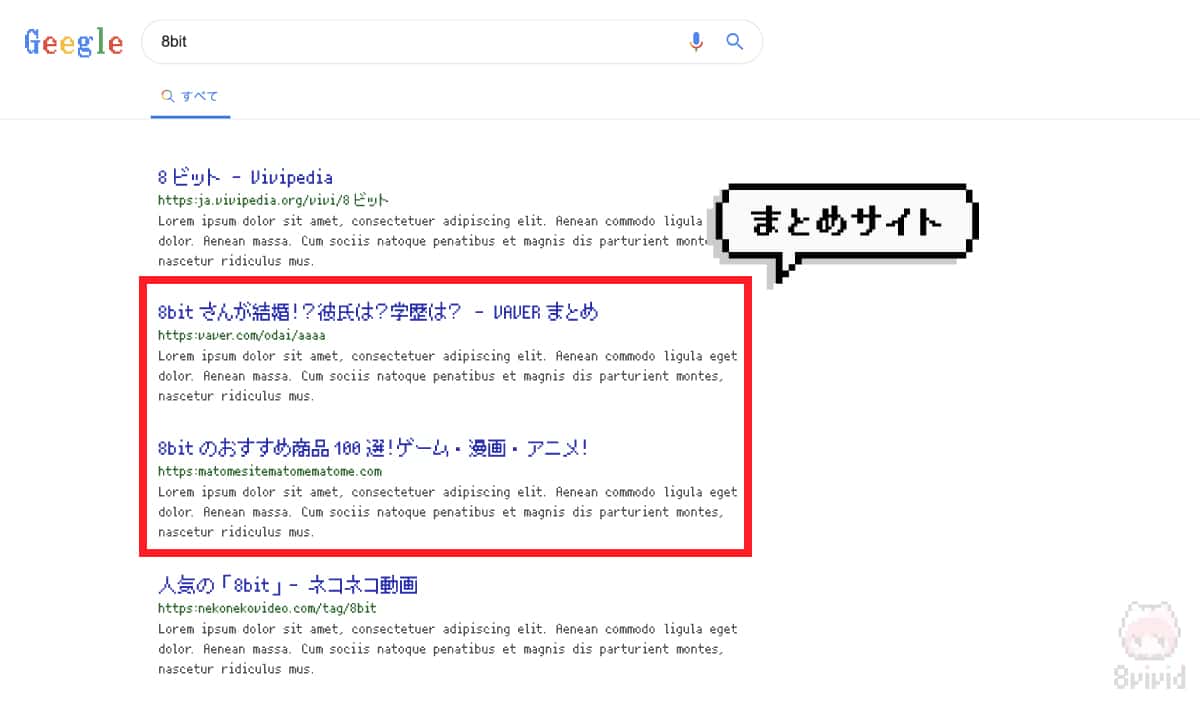

最近の検索結果

それに引き換え、最近の検索結果というのは…

- 引用ばかりのまとめサイト

- 本文と関係ないフリー画像の多用サイト

- 買ってないのにレビューを謳うサイト

- ゴシップにもなってないゴシップまとめサイト

なんかが有象無象な状態。

しかも、このサイト群がGoogle検索の上位を占めている。これこそ、『ググってもカス』と呼ばれている現象そのものなのです。

このブログも含めて、好き嫌いや要不要の思いは人それぞれですが、検索結果に偏りが生じたからこそ、『ググってもカス』と呼ばれる言葉が生まれたのでしょうね。

それだけWebが幅広い人に浸透したってことなのかもやね。良くも悪くもやけど…。

このへんの“ググカス”現象は、中川淳一郎氏が以前から警鐘を鳴らしているイメージ。『ネットは基本、クソメディア』はエッジが効きすぎですが、的を射る内容が多かったりします。

ググってもカス“らない”方法

少し前置きが長くなってしまいましたが、そんなググってもカス時代に私が実践している“対策”を3つ記しておきます。

【対策1】『知禅』や『ノイズレスサーチ』で検索する

1つめの対策は、Google検索から離れ、ブラックリスト方式やホワイトリスト方式を採用している検索エンジンを利用すること。

この2つの検索エンジン(正確にいうと『ノイズレスサーチ』はGoogleカスタム検索を利用)がこの手では有名なはず。

要は、これらの検索サイト経由で検索することによって、ノイズになっているWebサイトをそもそも表示しないようにするという防衛策ということです。

Googleから離れたくない人にとっては、少々やりづらい面は否めないですが…ね。

【対策2】『uBlacklist』でWebサイトをブロックする

2つめの対策は、Google Chrome(Chromiumベースブラウザ)のプラグイン『uBlacklist』をインストールするというもの。

この『uBlacklist』は、Googleの検索検索からWebサイトをTwitter的にブロックできるというプラグイン。手作業にはなりますが、ブロックすれば永続的に検索結果から消せますし、Google Chromeベースなので複数PC間での同期も可能なので非常に便利でおすすめ。

【対策3】『Flipboard』で直接見たいサイトを購読する

最後の対策は、よく見るサイトを『Flipboard』のようなサービスを使って購読して、そちらから読むというもの。

つまり、特定のサイトや情報だけ欲しい場合は、そもそもGoogle検索を使わないということです。情報をニュース的に読みたい場合に、私はFlipboardを使ってWebサイトを見ています。

Flipboardでブログを見る方法は、こちらで解説していますわ。

GoogleもSEOも悪くない

こういう話になると、Googleが悪い・SEOが悪いという論に行き着く人もいますが、そういうことではありません。要は、Winny事件のときのように、システムに漬け込むユーザーの問題ということ。

無論、Google側の落ち度がゼロとも思いません。検索アルゴリズムに“スキ”を作ってしまったわけですし、多少なりともGoogleが暴走しかかっていることにも否定できませんので。このへんのパワーバランスの均衡は非常に難しい…。

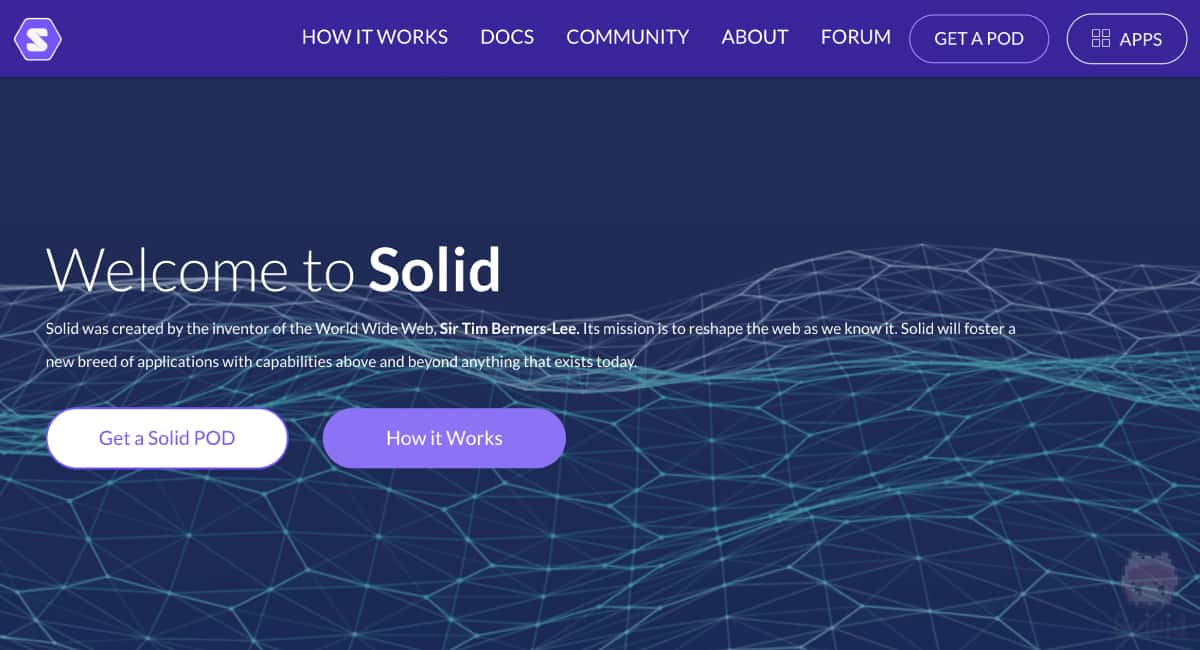

このWebの中央集権化については、偉大なWebの父であるティム・バーナーズ=リー氏も危惧しているようなのですよね。

うーむ…Webを再分散化する必要性は、私もずーっと感じてるかなー。

誰が悪いとか言い出すと水掛け論になるでしょうし、Webのあり方について建設的に考える必要があると思いますわ。

このググってもカス時代やWebの中央集権化、これらについて真剣に向き合う“変革期”に近づいていると思います。少なくとも、開発を生業としている私は、そのことに関してここ数年、使命のような感じで考え続けています。

脱Webの中央集権化と直接評価社会

このググってもカス時代から見る、Webの中央集権化を脱するキーワードは、『Webの分散化処理』でしょう。

例えば、

- Twitter → Mastodon

- YouTube → PeerTube

のように既存のサービスを、分散系サービスへと代替化するのも1つの手です。

そういう考えがあるから、8vivid専用のMastodonインスタンスを作ろうとしてるんだねー?

そういうことですね。

それに加えて、検索アルゴリズムの分散化・プラットフォームをオープンソース化が必要だと考えています。前述のティム・バーナーズ=リー氏が考えている『Solid』というプラットフォームがそれに近しいでしょう。

本当の意味でのSEOというのは、アルゴリズム的な評価ではなく、人がサイトを直接的に評価するもの。書くのも読むのも人(今のところは)ならば、パワーバランスをよりユーザーに寄せていくことが分散化のひとつだと思っています。決して、媚びる相手がアルゴリズムになってはいけないということです。それこそググってもカスを生み出した“怪物”なはずなので……。

情報を提供する私たちも、ユーザーのために書いていることを忘れてはいけませんね。

こういうことを言っておいて、ノイズを生む元凶のひとつになってたら、悲しくなっちゃうもんね…。

まとめ「検索エンジンは“辞書”。だから、辞書を引くスキルが必要」

『ググってもカス』とは何なのかから始まり、その対策、そしてWebの中央集権化と話していきました。

残念ながら、検索エンジンは“魔法”ではなく、“辞書”なのかもしれません。検索エンジンを辞書と考えると、本当に欲しい答えを探すスキルが要されることにも合点がいきます。だからこそ、今の時代は求める検索結果を召喚するためのスキルが求められていると思います。

真に検索結果が魔法になるときは、Webが再分散化されたとき…かもしれません。

私も、もっと学ぶ必要がありそうですね…。

おまけ

何が悪いかとか誰が悪いか論では、収束できない話な気がします。

うむぅ…。

うちにはさっぱりやよ…。

おわり

かなり前から憂いていたのですが、何だかWebがつまらなくなった気がします。