- Sub6とは6GHz以下の周波数帯!

- ミリ波とは携帯回線としては超高周波なもの!

- 5G高速化のカギはミリ波の普及にある!

5Gが高速なのはSub6とミリ波のおかげ!?

近頃、5G対応スマホが続々発表されています。そこで耳にする、『Sub6』と『ミリ波』という2つのキーワード。なんとなく聞き流してしまいがちな言葉ですが、意外と重要。なので、Sub6とは何か、ミリ波とは何か、5Gで使われる周波数帯についてお勉強してみます。

つまり、4G・LTG時代にはなかったものだねっ!

なら、なおさら知っておかないとやんね。

目次

5G時代のキーワード:Sub6・ミリ波

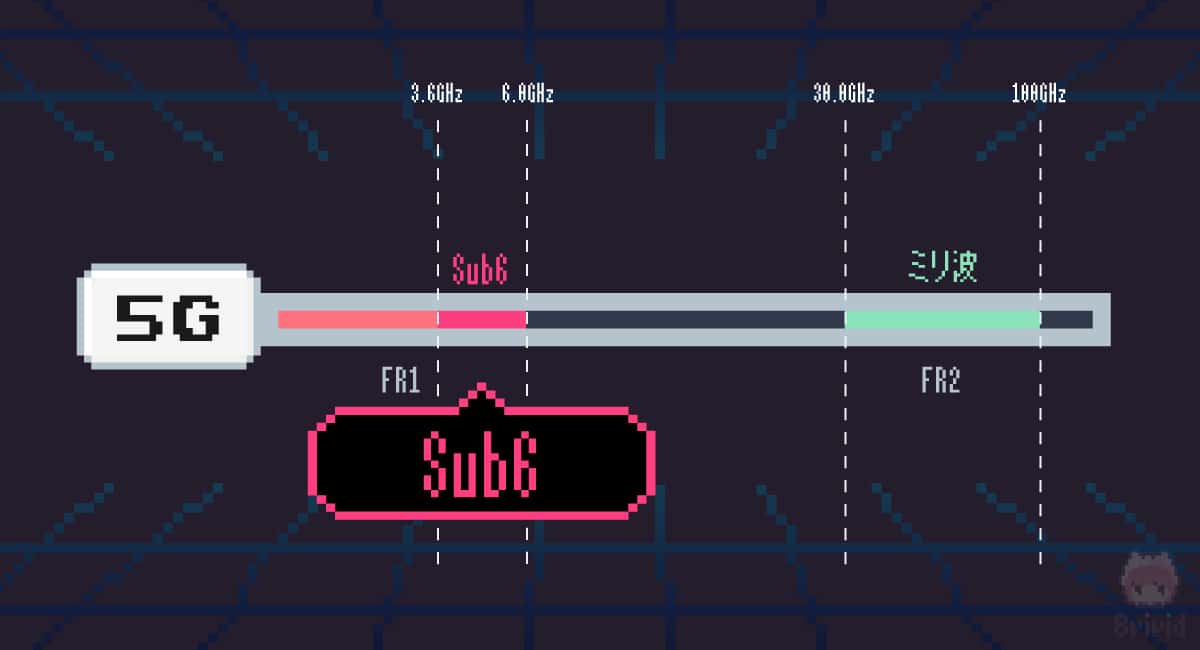

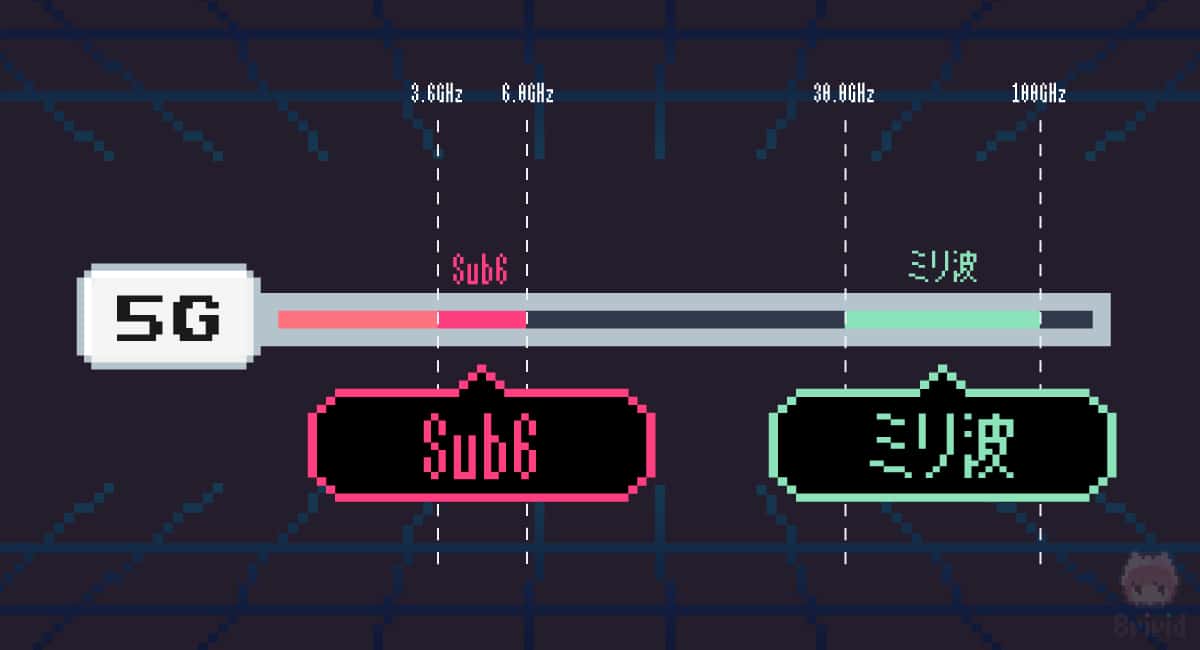

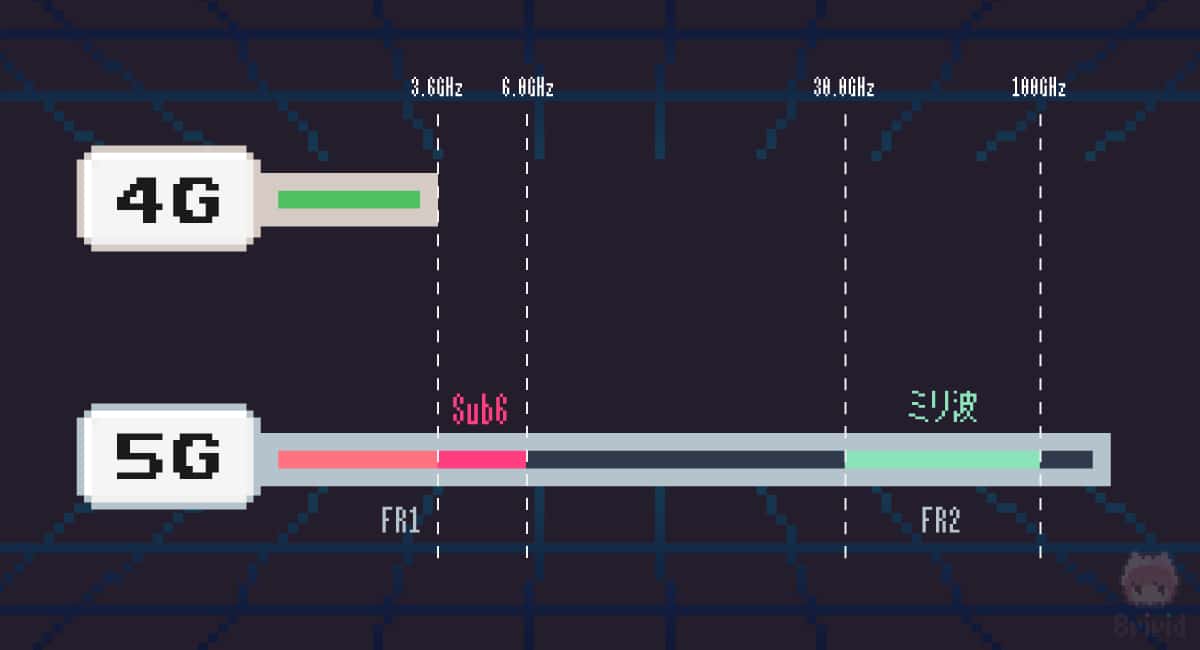

まず、この『Sub6』・『ミリ波』というのは、5Gで新たに利用される周波数帯のことを指します。ちなみに、5Gで新たに使われる無線技術のことを『5G NR』や『NR』と呼びます。

5Gで新たに利用される周波数帯(Sub6・ミリ波)というのは、4G(LTE-Advanced)時代の周波数帯よりも高周波な帯域を利用します。その高周波の周波数帯を2つに分類して、『Sub6』や『ミリ波』と呼んでいるというわけなのです。

そういうこともあり、この『Sub6』と『ミリ波』というのは、5G通信とは切っても切れない“超重要”キーワード。特にSub6に関しては、一般的なユースでも頻出するワードになってきているので、5Gスマホを購入する前にはどういうものかを知っておく必要が出てきています。

とにかく、5G時代に本格的に入る前に知っておきたいのが、

- Sub6

- ミリ波

という2つの周波数帯ということなのです。

おおー!なんか凄いっ!!

『Sub6』とは?

■Sub6の周波数帯

3.6GHz〜6.0GHz

まず『Sub6』とは、5Gに利用される周波数帯の中でも、6GHz以下の周波数帯を指します。電波の分類でいうと、『マイクロ波(UHF)』に属しています。

この“Sub”は、submarineなどで使われる、下を意味する接頭辞“Sub”と同じ意ですわ。

Sub6の利点

- 既存技術からの応用が容易。

- 3G・4Gで利用済のRF資産を流用可能。

このSub6は、現在4Gで利用されている周波数帯域と近いことから、RF特性(周波数特性)に関する技術的な問題をクリアしやすく、実用化が早いというのがメリットとしてあります。なので、2020年の5Gというのは、まずはSub6から広がっていくはずです。

Sub6の欠点

- 周波数帯域が狭い。

Sub6の周波数帯域は、 3.6GHz〜6.0GHz と狭い。なので、このSub6だけではそこまでの速度向上が見込めないのがデメリットとしてあります。

この6GHz近辺は総務省の情報を見ると、かなり利用されているみたいですからね…。

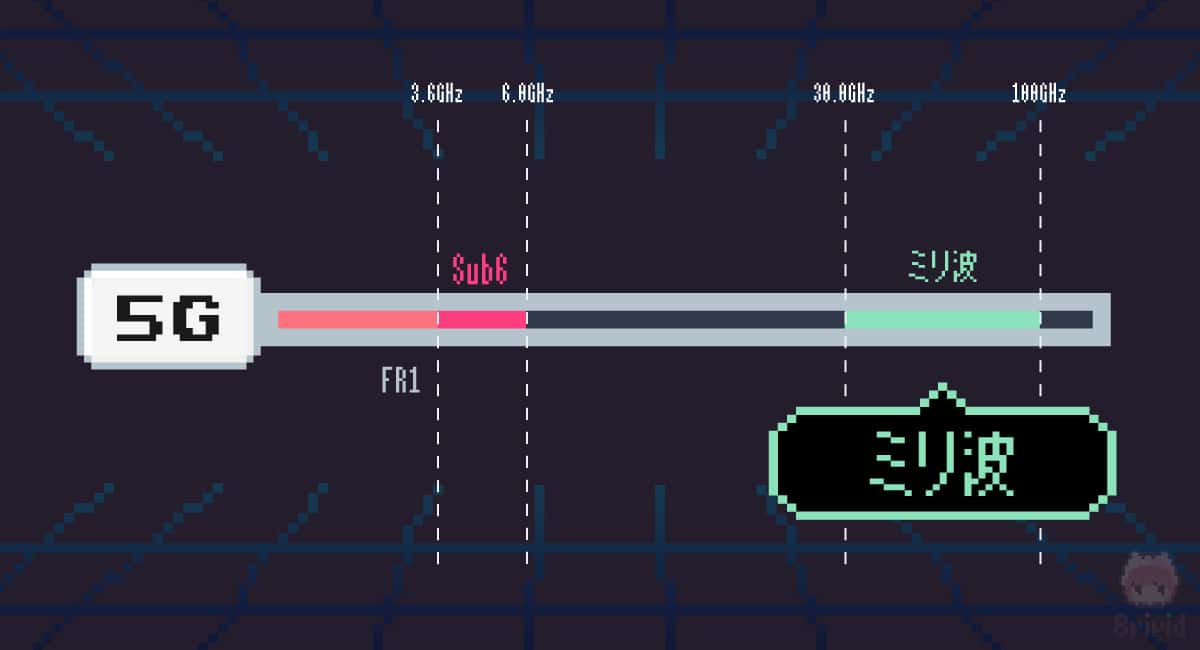

『ミリ波』とは?

■ミリ波の周波数帯

30GHz〜300GHz

(3GPPでは 24.25GHz〜52.60GHz と定義)

対して『ミリ波』とは、5Gに利用される周波数帯の中でも、従来のモバイルブロードバンドに使われている周波数帯よりも超高周波に属しているものを指します。電波の分類でいうと、『ミリ波(EHF)』に属しています。まさに名称そのまま。

ミリ波といえば、電波天文学がでの利用が有名ですわ。

ミリ波の利点

- 周波数帯域が広大。

- 大容量化・高速化に向いている。

- 指向性や利得の高いアンテナ設計が容易。

Sub6に比べてミリ波の周波数帯域は約4倍と広大で、 5G = 高速 というのは、このミリ波の恩恵を受けてこそだったりします。また、この付近の周波数帯域は電波天文学ぐらいでしか利用されていないので、大容量化や高速化への対応もSub6に比べて容易なのもメリットと言えます。

特に指向性や利得の面で有利なので、5Gの高速化・大容量化を支えるビームフォーミングを作り出す『Massive MIMO(超多素子アンテナ)』への期待も非常に大きいのも特徴です。

ミリ波の欠点

- 建物などの障害物に弱い。

- 大気中での減衰が多い。

- 技術的なハードルが高い。

そんなミリ波ですが、従来のモバイルブロードバンド回線(3G・4G)とは異なるRF特性を持っているので、技術的な難易度が高いのがデメリット。なので、実際に私たちが5Gスマホを購入しても、このミリ波の恩恵を全員が受けられるのはまだ先の話になりそうです。

Sub6とミリ波の違い

ここまでのお話でお分かりのように、Sub6とミリ波の違いというのは、

“周波数帯域の違い”

ということになります。

- Sub6:3.6GHz〜6.0GHz(UHF)

- ミリ波:30GHz〜300GHz(EHF)

ということだけ覚えておけば、技術的なことに関して深堀りしないのであれば、この違いだけ知っておけば大丈夫なはずです。

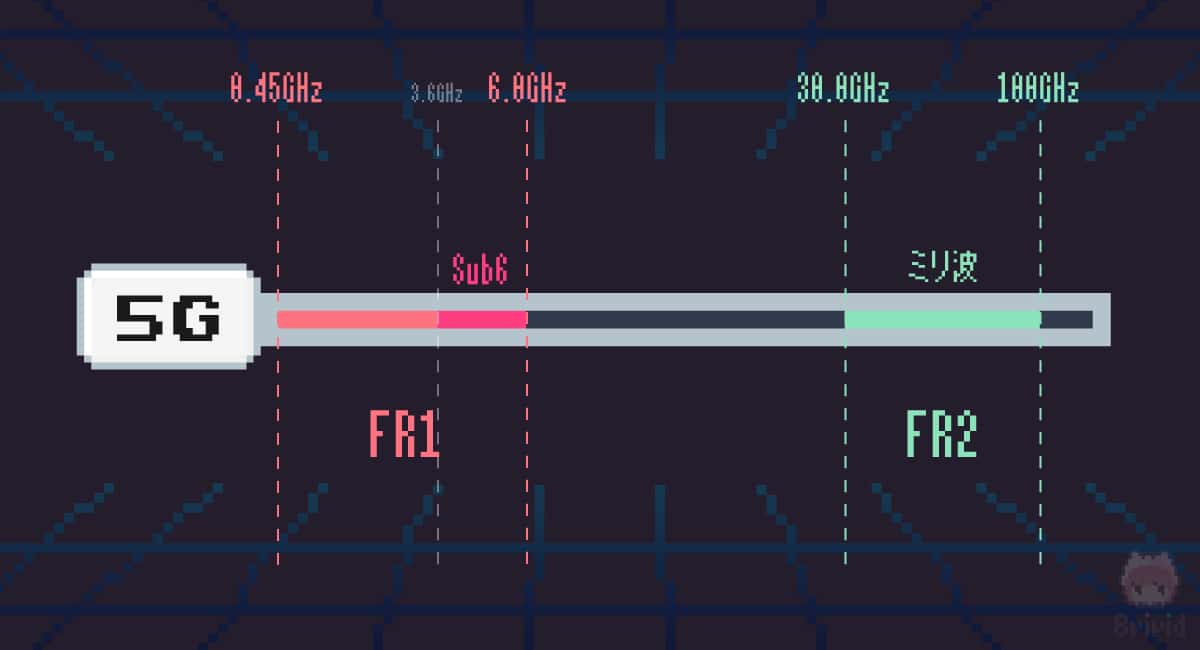

5Gで使われる周波数帯

5Gで使われる周波数帯は、

- FR1(Frequency Range 1):450MHz〜6,000MHz

- FR2(Frequency Range 2):24,250MHz〜52,600MHz

という2つに大別されます。

FR1

| 帯域 | 周波数 | 事業者 |

| n41 | 2,496MHz - 2,690MHz | (米国・中国) |

| n71 | 663MHz - 698MHz | (米国) |

| n77 | 3.3GHz - 4.2GHz | NTTドコモ au 楽天モバイル SoftBank |

| n78 | 3.3GHz - 3.8GHz | (中国・韓国・欧州) |

| n79 | 4.4GHz - 5.0GHz | NTTドコモ |

FR1の5G周波数帯。

FR1には、従来の周波数帯も含んでおり、Sub6は3.6GHz以上の周波数帯を指します。

FR2

| 帯域 | 周波数 | 事業者 |

| n257 | 26.5GHz - 29.5GHz | NTTドコモ au 楽天モバイル SoftBank |

| n258 | 24.25GHz - 27.5GHz | (欧州・中国) |

| n260 | 37GHz - 40GHz | (米国) |

| n261 | 27.5GHz - 28.35GHz | (米国) |

FR2の5G周波数帯。

まとめ「5GはSub6とミリ波でできている」

結論付けると、『Sub6』と『ミリ波』というのは、5Gで利用される周波数帯のことだった、というわけです。

しばらくは技術的な面からSub6が中心になってきそうですが、5Gの真価を発揮できるのはミリ波でしょう。なので、本当に意味での5Gの高速化の恩恵という意味では、ミリ波の周波数帯が整備されるまで待ちかもしれません。

4Gから10年ですからね。モバイルブロードバンドの時代変遷も早い…。

おまけ

おわり

どちらも5Gの新たな無線技術(NR:New Radio)なのですわ。