- Apple Siliconの登場で、Macも自社製CPUを採用へ!

- MacのARM化は、実は至極当然の流れだった!

- OSやコンポーネントの画一化は開発者的には歓迎かも!

デバイス問わずAppが動作する未来。

WWDC 2020で発表された、新macOS『macOS Big Sur』と自社製SoC『Apple Silicon』。そして、Xcode 12にバイナリ統合の『Universal 2』機能、バイナリ変換『Rosetta 2』機能。ここから見えてくるAppleの未来と野望を紐解いてみます。

あとはiOS/iPadOS/macOS Appの統合ですわね。

あれ、MicrosoftもARM化してたような……!?

目次

WWDC20で発表されたOS

- iOS 14

- iPadOS 14

- watchOS 7

- macOS Big Sur

2020年6月22日に開催されたWWDC 2020。このイベントで発表されたAppleデバイスの新OS群が上記のとおり。WWDC 2020で発表されたものは別記事にまとめているので、今回は『macOS Big Sur』にフォーカスして話していきます。

macOS Big SurとApple Silicon

次期macOSである『macOS Big Sur』と合わせて、チェックをしておかなければならないのが、Mac用のApple製CPU(SoC)である『Apple Silicon』。なので、これらを順に見ていくことにしてみます。

macOS Big Sur:約20年ぶりのメジャーアップデート

次期macOSである『macOS Big Sur』は、名前では気づきにくいかもしれませんが、約20年ぶりとなるメジャーアップデート。Mac OS X(OS X)時代から長らくバージョンは“10.X”だったのですが、今回のmacOS Big Surはバージョン“11”となった。このことからも、macOS Big Surの大幅刷新と方針転換が見えてくる。

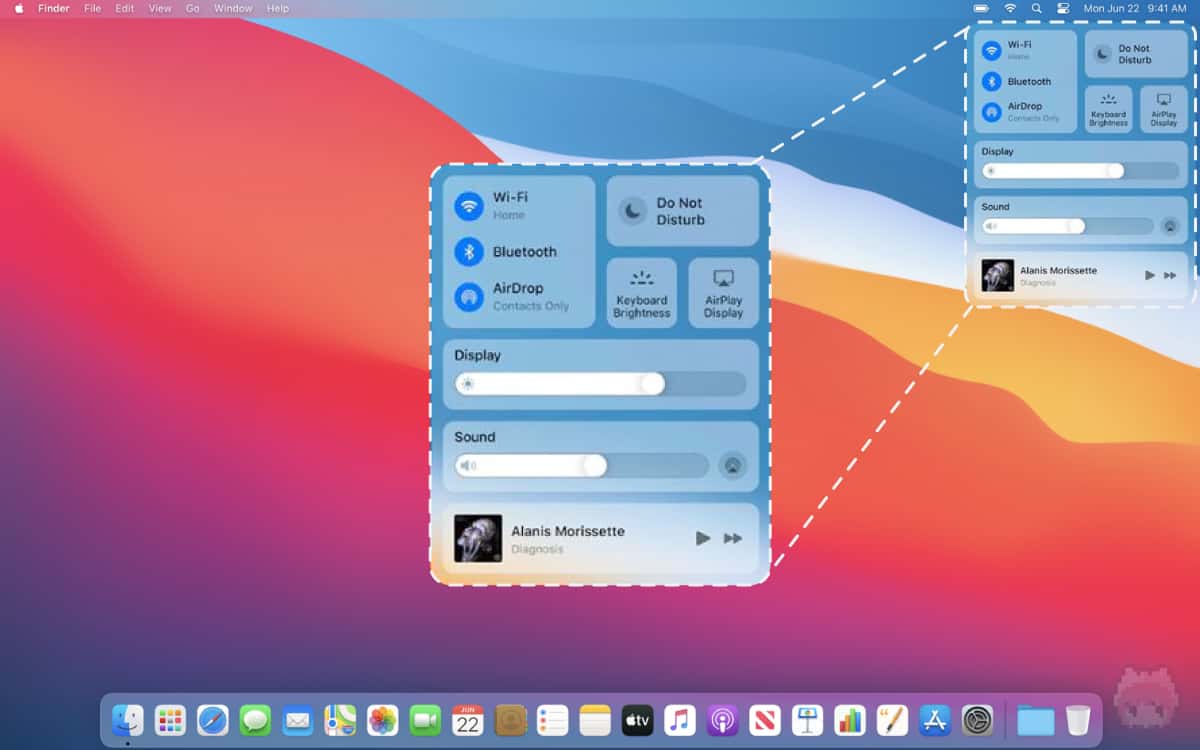

UIに関して見てみると、かなりiOS・iPadOSに近しいデザイン思想になっていることが伺える。

新たに導入された『コントロールセンター』なんかは、iOS・iPadOSから転用されたものになっている。端的に言うと、macOSがiOS・iPadOSに寄った、という形というわけです。そう、モバイルOSがパソコンOSに寄せたわけではなく、パソコンOSがモバイルOSに寄せた、というわけなのです。ここがミソ。

また、macOS Big Surは従来のIntel系アプリケーションだけでなく、新たにARM系アプリケーションもサポートする。

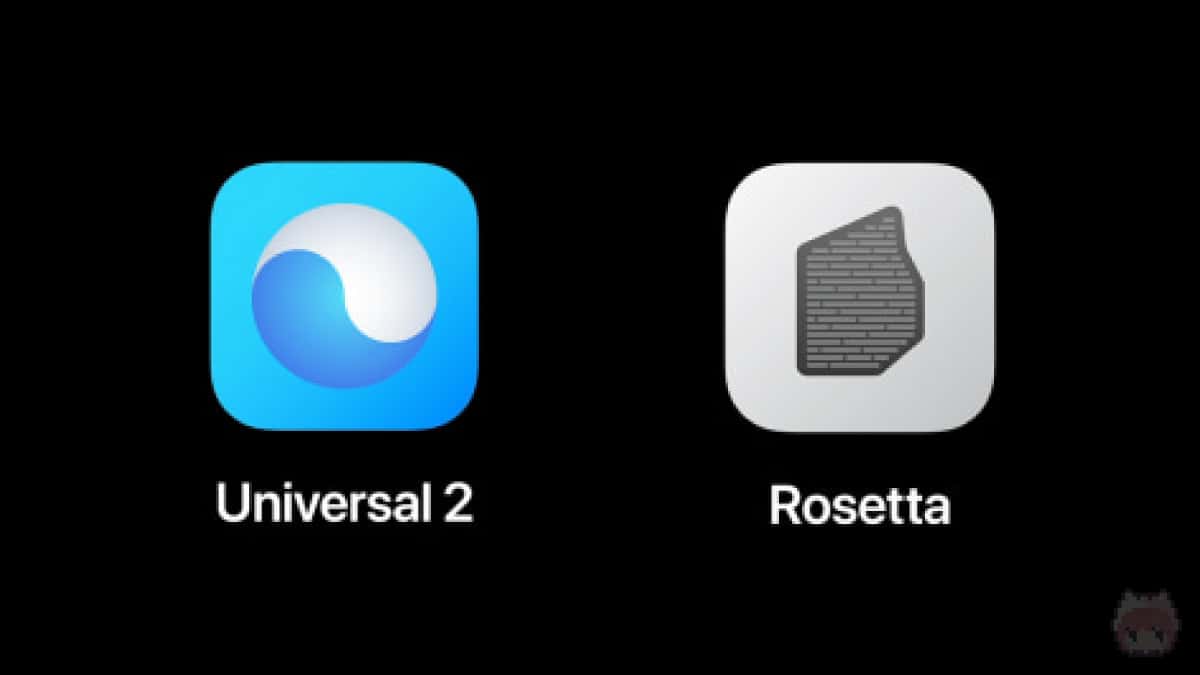

ただ、バイナリが異なるので、1つのCPUでx64・ARMの両方のアプリケーションを動作させることはできない。そこで同時に発表された『Universal 2』(1つのバイナリの中にIntel版とARM版を包括できるカプセル化)や『Rosetta 2』(Intel向けAppをARM向けAppに変換するダイナミックバイナリトランスレーター)を用いることになる。

これらのUniversal 2やRosetta 2を用いることによって、デベロッパーとユーザーの両側面の負担をできるだけ軽減し、完全移行が済むまではこれで一定の互換性を確保しようとしているわけです。

Apple Silicon:PowerPC以来の新アーキテクチャ採用

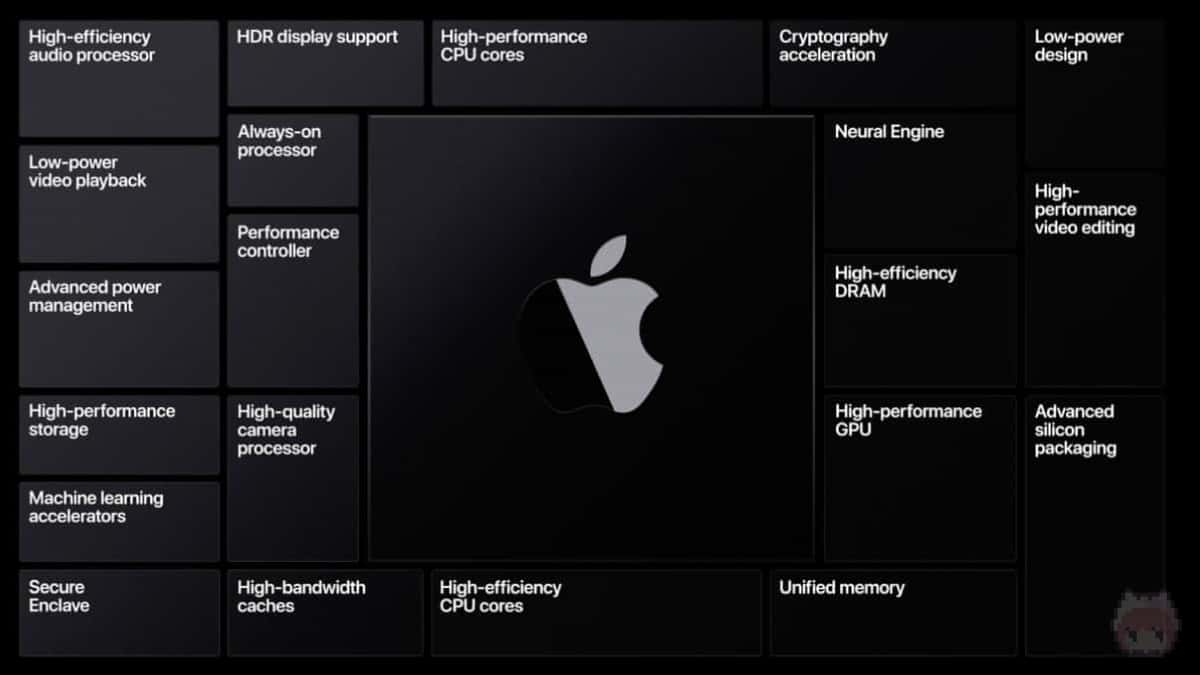

今回のWWDCでOS以上にデベロッパーが注目していたのが、この『Apple Silicon』なるMac用の自社製SoC。

このApple SiliconがどういうSoC名(A12Z Bionic等)になるかは定かではないが、分かっているのはARMのアーキテクチャを採用しているということ。WWDC 2020を見れば分かるのですが、iPhoneやiPad用として開発してきたApple Aシリーズのノウハウを活かして生まれたのが、今回のApple SiliconというMac用SoCというわけです。

遡ること15年前。WWDC 2005で、当時の採用していたPowerPCから、現在まで採用されているIntel x86に移行が発表された。ここでRISCからCISCになったわけですが、今回のIntel x86からApple Siliconへの変更で、またRISCにアーキテクチャが戻ってきたわけになる。

余談ですが、 PowerPC → Intel x86 と変更する際に使われたのが『Rosetta』という、ダイナミックバイナリトランスレーターでした。その過去があるので、今回の Intel x86 → Apple Silicon で使われるダイナミックバイナリトランスレーターが『Rosetta 2』という2世代めというわけです。

SoC(CPU)の変更となると気になる移行期間ですが、過去の PowerPC → Intel では、移行に約2年を要した。WWDC 2020によると、今回の Intel x86 → Apple Silicon においても、同様の移行期間を想定しているとのこと。

OSとCPUの変化

macOS Big SurとApple Siliconについて話してきましたが、macOSのメジャーアップデートとMac搭載CPU(SoC)がARMアーキテクチャ化することによる、各Appleデバイスの変化を考えていきます。

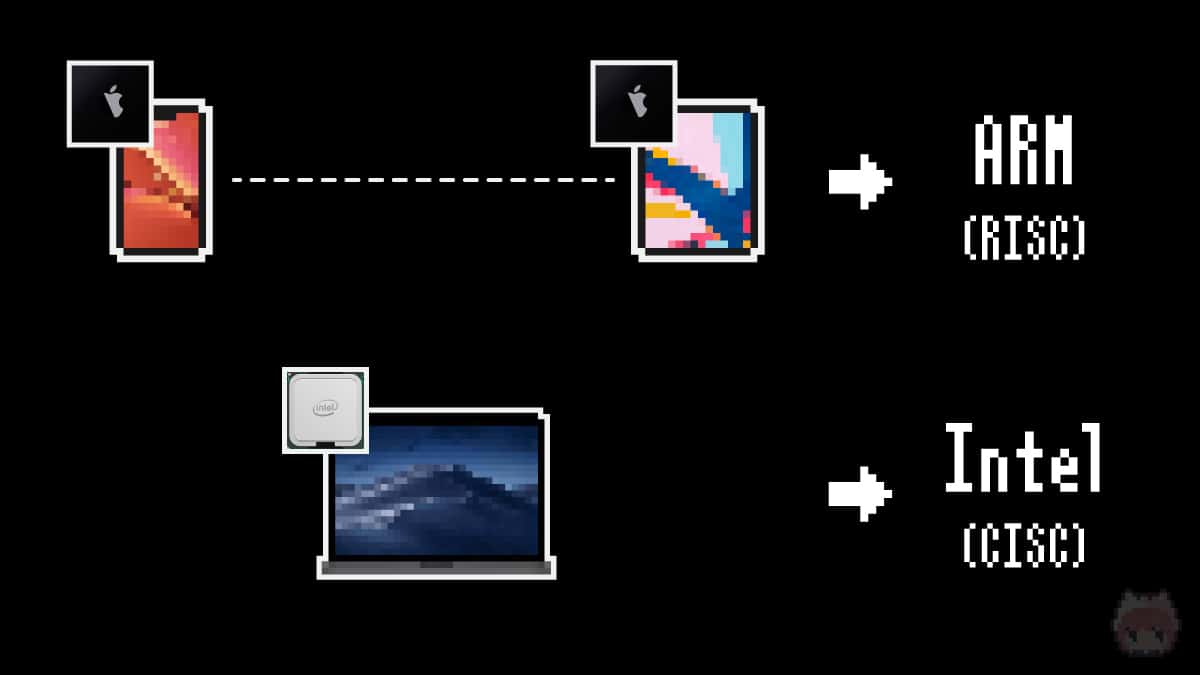

今までのOSとCPU

- iPhone:Apple(ARM)

- iPad:Apple(ARM)

- Mac:Intel(Intel x86)

今までは、iPhone(iOS)とiPad(iPadOS)が、Apple Aシリーズ搭載。Mac(macOS)がIntel製CPUを搭載するという形。

iPadOSがiOSからのフォークなので、当然な部分もあるのですが、iPhoneとiPadにはAppに互換性がある。ただ、Intel製CPUを搭載しているMacだけ、Appに互換性がなかった。なので、使っているAppがMacだけない(逆も然り)という現象があった。

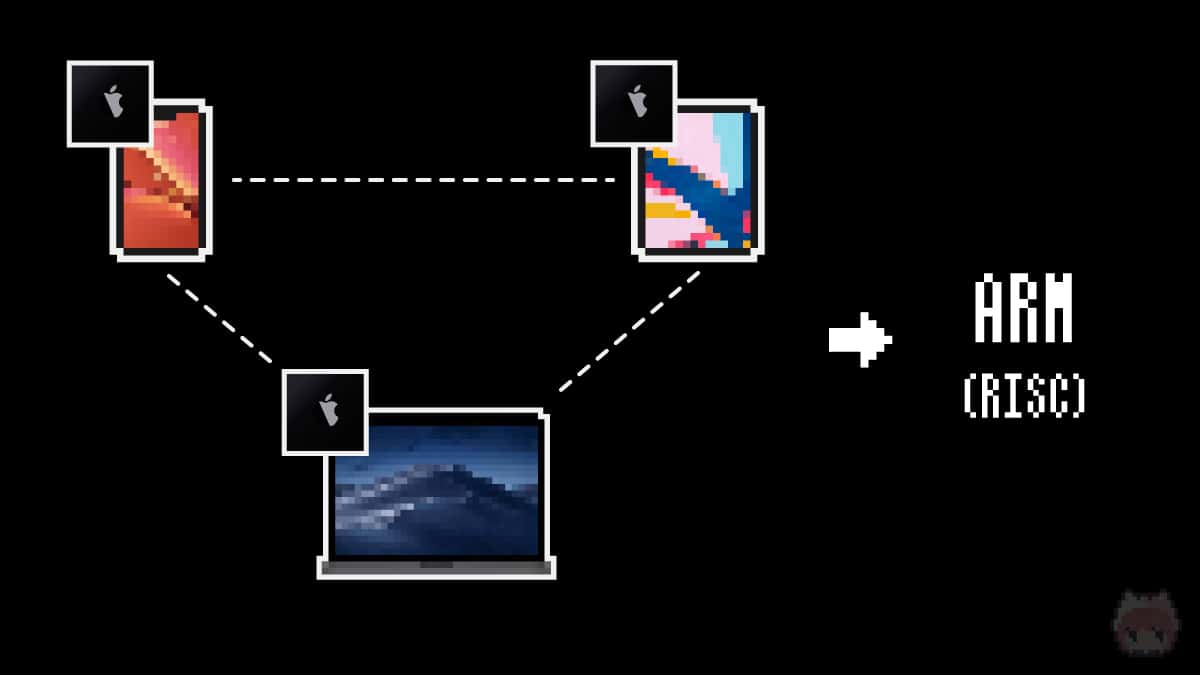

これからのOSとCPU

- iPhone:Apple(ARM)

- iPad:Apple(ARM)

- Mac:Apple(ARM)

しかし、macOS Big SurとApple Siliconの登場で、iPhone・iPad・MacのすべてがApple製のCPU(SoC)に統一することが可能になった。

これらは同じARMアーキテクチャを採用しているので、デベロッパーもOSを跨いだ開発が容易になる。なので、特定のAppがMac版だけない…という現象が確実に減る。つまり、Appのユニバーサル性が高まるというわけです。

全デバイスARM化で変わること

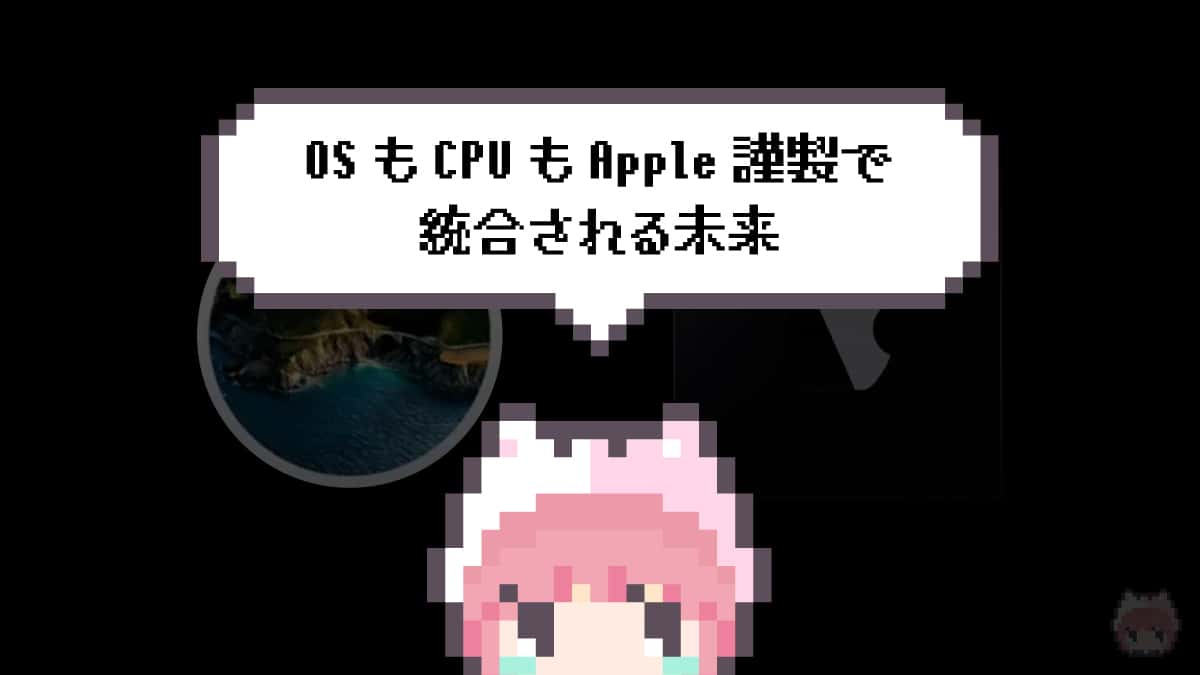

macOS Big SurにApple Siliconが搭載されれば、すでに自社製SoCを搭載しているiPhone・iPadを含めて、全デバイスが自社製のSoCで動作することになる。そして、当然ながらOSもApple自社製。つまり、OSとSoCがすべてApple製になるというわけです。

このことから、将来的にはiOS・iPadOS・macOSの各Appは統合されていくと予想される。少なくとも現時点で、iOSとiPadOSのAppについては互換性があるし、macOS Big Sur上でiOS用Appが動作するデモがWWDC 2020では流れていた。

Mac CatalystでiPad用Appを比較的簡単にmacOS向けに開発できるようには、すでになっていましたが、今回の『Universal 2』という機能がXcode 12に搭載されることになったので、デベロッパー的にはよりOSの垣根を超えて開発がしやすくなった(Intel x86用Mac Appの移行も含めて)と言える。いくらデバイスが凄くても、ソフトウェアが揃わないと“ただの箱”なので、デベロッパーが開発しやすい環境作りというのは非常に重要。そういう意味では、今回のUniversal 2はかなりキーとなる機能と言える。

とはいえ、AppleはWWDC 2020で、Intel製CPUを搭載したMacのサポート継続と、Intel搭載Macの新型を発売予定していると述べている。

おそらく、iMac ProやMac Proのようなワークステーションに関しては引き続きIntel製CPUを搭載して、MacBookあたりからARM化を推し進めるような気がする。Macのワークステーション群がARM化するのは、それこそ完全移行が終わる頃。つまり、2年後ぐらいなのではないかと個人的には予測している。

OSとApp統合の未来

昨年、Microsoftも『Surface Pro X』でARM化を果たしましたが、パソコン向けOSのARM化の旨味で言うと、圧倒的にAppleのほうがMicrosoftよりも大きいはず。

Microsoftとは異なり、Appleはパソコン・スマホ・タブレット・スマートウォッチ・スマートスピーカー…と自社デバイスが豊富。しかも、すでにパソコン以外のデバイスでは、自社のSoCを搭載している。そう考えると、MacのARM化は自然な流れだし、Intel製CPUにこだわる必要性もなかったと言える。ハードとソフトを自社で一貫しており、そしてすでにそのエコシステムが確立しているという点がMicrosoftとの決定的な違いでしょう。

全Appleデバイスが自社開発のSoCで統合されれば、今まで以上にデバイス間の作業の移行がシームレスになるはず。そして、それぞれのデバイスがシナジーを生みやすくなる。ARM搭載Macに不安がないと言えば嘘になるが、Appleが描くOSとApp統合の未来予想図には大きな期待を寄せてみたい。

まとめ「OSもCPUもApple謹製で統合される未来」

今回のWWDC 2020で分かってことは、

- iPhone:Apple(ARM)

- iPad:Apple(ARM)

- Mac:Intel(Intel x86)

が

- iPhone:Apple(ARM)

- iPad:Apple(ARM)

- Mac:Apple(ARM)

と、将来的になるということ。

CPU(SoC)が『RISC』について統一。最初はいろいろありそうですが、デベロッパー的には良い指針だと判断しています。まだ分からないことが多いですが、ARM搭載のMacは年内に発売されるということなので、もうしばらくの待ちになりそうです。

脱Intelというよりは、もっとポジティブな方針転換ってわけですなー。

おまけ

ARM搭載となって、MacBook 12″復活なるかっ!?

ずっと噂されていますよね。

ARM搭載なら薄く軽くできるだろうし、可能性はなくはないやんね!

おわり

WWDC 2020を見て思ったのが、

っていう、2つのフュージョンがあーる。