- iPhoneのカメラが出っ張り始めたのは“6”から!

- カメラ出っ張りの理由は“薄型化”と“高性能化”!

- ペリスコープ構造が出っ張りの救世主かも!

スマホ裸族にとっては冬の時代。

いつからか、iPhoneのリアカメラは出っ張っているもの。それが当たり前に。ただ、やっぱり、iPhone SEのような“ツライチ”が美しいと思ってしまう私。カメラが出っ張り始めた理由と、今後はどうなるのか。そんなニッチなiPhoneのお話。

ケースをすればツライチになるけど、確かに違和感がないわけじゃないやんね。

ケースありきのiPhone設計とも思えてしまいますよね。

目次

iPhoneとカメラの出っ張り

iPhoneのみならず、スマートフォンのリアカメラ(アウトカメラ・背面カメラ)というのは、“出っ張っているもの”というのが最近では当たり前になっています。

どこの誰がその謎なトレンドの発端かは分からないですが、iPhoneでいうと『iPhone 6』から、このリアカメラの出っ張りトレンドが始まりました。

人によって好みはあるのは大前提として、個人的にはこのiPhoneのリアカメラの出っ張りは、とにかく美しくないと思ってしまいます。いくらAppleが好きでも、これだけは解せない。おそらく、当のAppleもそう思っていたのか、iPhone 6の公式画像では、側面のカメラの出っ張りがなかったことにされている疑惑があった覚えがあります。

また懐かしい話を……。

このカメラの出っ張りがあるおかげで、iPhoneを置いたときに、リアカメラが接地面で当たってガタガタするのはもちろん、指に触れたときの感触も好ましくない。もちろん、iPhoneにケースを装着すれば解決する話ではありますが、それはユーザー側が決める1つの選択肢に1つにすぎず、裸族で使うユーザーをAppleが無視しているとも思ってしまうのです。

なーんか、ケースありきのiPhoneになってるんだよねー。

言われてみれば、やね。

カメラが出っ張り始めた理由

そんな、iPhoneとカメラの出っ張り問題。そもそも、どうしてカメラが出っ張り始めたのでしょうか。

カメラ出っ張りの分岐点である、

- iPhone 5s

- iPhone 6

をカメラ周り比較してみることにするぞー!

検証【1】:リアカメラスペック比較

| iPhone 5s | iPhone 6 | |

| センサーサイズ | 1/3型 | 1/3型 |

| レンズ構成 | 5枚 | 5枚 |

| 画素数 | 8MP | 8MP |

| F値 | f/2.2 | f/2.2 |

| 焦点距離 | 4.15mm (29mm) |

4.15mm (29mm) |

| 画角 | 73° | 73° |

iPhone 5sとiPhone 6のリアカメラスペック比較。

なんと…調べてみたところ、iPhone 5sとiPhone 6のリアカメラのスペックは、あくまでスペックシート上と前置きをしても“一緒”という結果に。

センサーサイズの大型化やレンズを構成する枚数が増えた、画角が広くなった…そのあたりをカメラ出っ張りの理由と予測していたので、ちょっと驚く結果になりました。こうなってくると、カメラを出っ張らせる理由とは……。

検証【2】:リアカメラデザイン比較

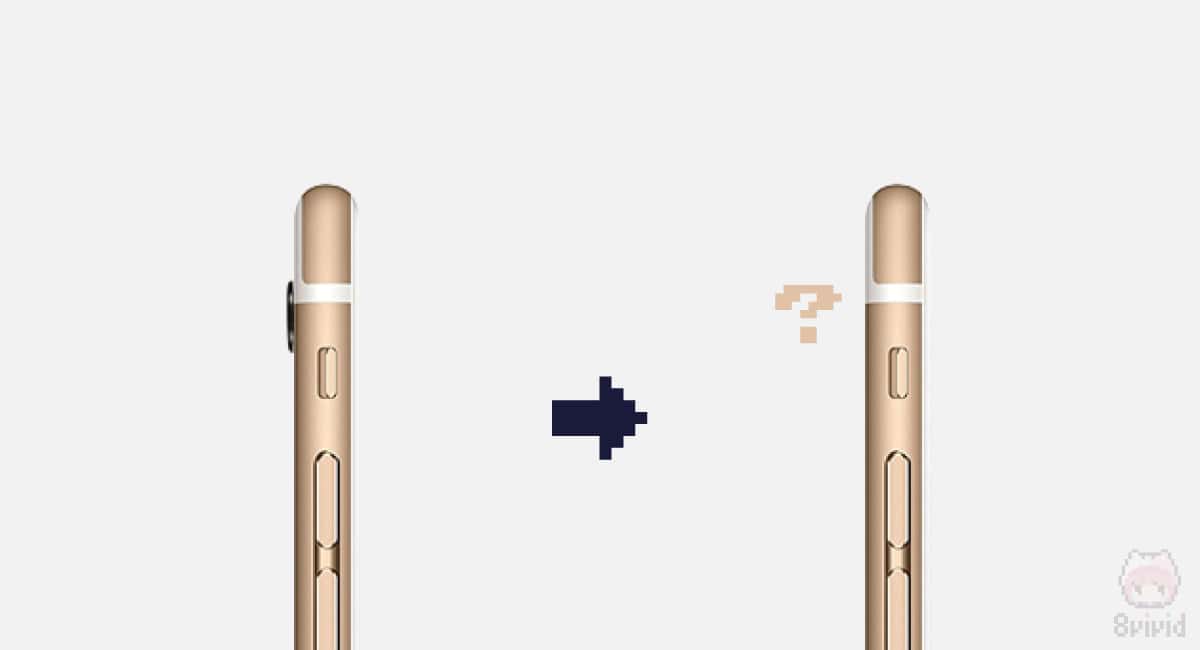

iPhone 5sとiPhone 6は、前掲の比較結果から、おそらく同等のカメラモジュールを使っていると予想。そうなってくると、カメラ出っ張りの理由は別にあるはず。

そこで、本体のデザインを見ることにするぞー!

iPhone 5sとiPhone 6のリアカメラ周り。

やはり、同等のカメラモジュールな気がすると思ってしまうくらい、レンズにしても、サイズにしても、何だか同じ感じ。これだけでは判断できなさそう。

そういうわけで、iPhone 5sとiPhone 6の全体のサイズを見てみることにします。

| iPhone 5s | iPhone 6 | |

| 縦幅 | 123.8mm | 138.1mm |

| 横幅 | 58.6mm | 67.0mm |

| 厚さ | 7.6mm | 6.9mm |

iPhone 5sとiPhone 6の本体サイズ比較。

比較して怪しいと感じるのは、やはり“厚さ”。iPhone 5sが7.6mmで、iPhone 6が6.9mmということは、0.7mmの違いがあるということになります。

仮にカメラモジュールがまったく同じとすると、わずか0.7mmの差が、このiPhoneのリアカメラの出っ張りを生み出していることになるわけです。

結論:本体の薄型化とカメラ性能の向上が出っ張りを生む

iPhoneのリアカメラが出っ張り始めた理由は、やはり本体の薄型化が大きな原因の1つと言える結果になりました。

とはいえ、いくらiPhoneの薄型化が進んでいるとはいえ、iPhone 11 Proが尋常じゃないくらい薄いわけではないはず。そこで、再度iPhone 11 Proを含めたリアカメラのスペックを比較してみることにします。

| iPhone 5s | iPhone 6 | iPhone 11 Pro | |

| センサーサイズ | 1/3型 | 1/3型 | 超広角:1/3.8型 広角:1/2.5型 望遠: 1/3.6型 |

| レンズ構成 | 5枚 | 5枚 | 超広角:5枚 広角:6枚 望遠:6枚 |

| F値 | f/2.2 | f/2.2 | 超広角:f/2.4 広角:f/1.8 望遠:f/2 |

iPhone 5sとiPhone 6とiPhone 11 Proのリアカメラスペック比較。

iPhone 11 Proを比較対象に入れて分かるのは、センサーサイズの大型化や、より明るいレンズを採用しようとしていること。もちろん、リアカメラの多眼化もあります。

カメラの高性能化が、最近のスマートフォン市場の競争ポイントですからね。

iPhone以外だと、Sony・Samsung・Huawei・OPPOあたりも、かなり高性能なカメラを搭載してきているからねー。

一眼レフを使っていると分かるのですが、センサーサイズを大型化すればするほど、レンズも大型化する必要があります。また、より明るいレンズを採用すればするほど、センサーサイズが同じ場合でも、レンズの設計が大型化してきます。おそらく、これらも大きな要因なのでしょう。

カメラの出っ張りとペリスコープ構造

iPhoneのカメラ性能が前機種に比べて劣化することは、常識的に考えてありえないので、何かしらの技術的なブレイクスルーがない限り、このiPhoneのリアカメラの出っ張りは解消されないでしょう。

そこで興味深い話が、2019年のAppleInsiderの『That iPhone camera bump could get a lot smaller, if Apple's research pans out』という記事に書かれていました。

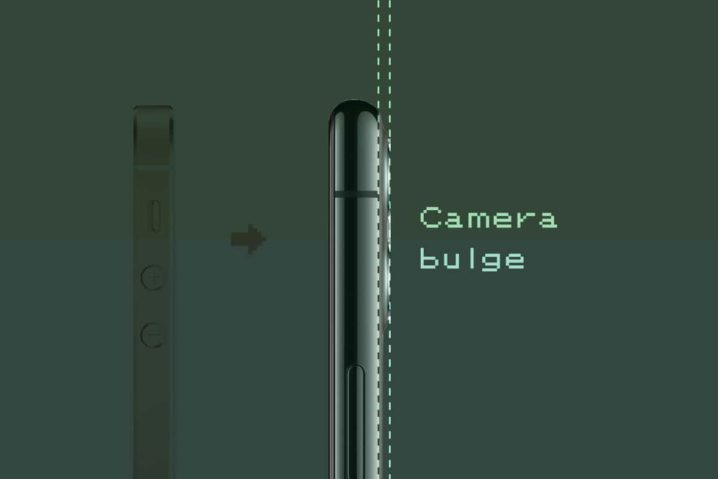

この記事によると、Appleはカメラのレンズを『ペリスコープ構造(屈曲光学構造)』にすることにより、カメラの光学設計の省スペース化を図ろうとしているとのこと。このペリスコープ構造がiPhoneで採用されれば、現在のようなリアカメラの出っ張りが少なくなる(もしくは、現在の出っ張りをキープして、より高性能化を図る)ことが期待できるというものです。

すでにAndroid勢は採用している技術だし、iPhoneに採用されるのも時間の問題だと思うんだよねー。

すでにAndroidでは、Huawei(HUAWEI P30 Pro)やOPPO(Reno 10x Zoom)で、このペリスコープ構造をリアカメラの光学設計で採用しています。

このペリスコープ構造がiPhoneのカメラでも採用されるとなると、リアカメラの出っ張りが解消される可能性もあるかもしれません。いや、なってほしいところ。

まとめ「ペリスコープが出っ張りの救世主になるか」

おそらく、iPhoneのリアカメラが出っ張り始めた理由は、

- スマホ自体の薄型化によるカメラモジュールの突出

- カメラモジュールや光学設計の高性能化

の2つが深く関わっているはず。

リアカメラが出っ張り始めて、もはや数年が過ぎています。果たして、ペリスコープ構造がiPhoneに採用されることにより、あの忌まわしきカメラの出っ張りが解消されるのか。個人的には、かなり注目していたりします。

出っ張りがなくなれば、スマホ裸族もやりやすくなーるっ!

おまけ

ほーんと、Appleの真似をしなくていいのになー。

良くも悪くも、他社はAppleを意識して追従する傾向がありますからね。

それが良い傾向の追従やったらいいんやけどね…。

ほんとねー。出っ張りまで真似をしなくても…あーる。

おわり

ジョブズが生きていたら、iPhoneのカメラは出っ張っていたのか…うむむ。