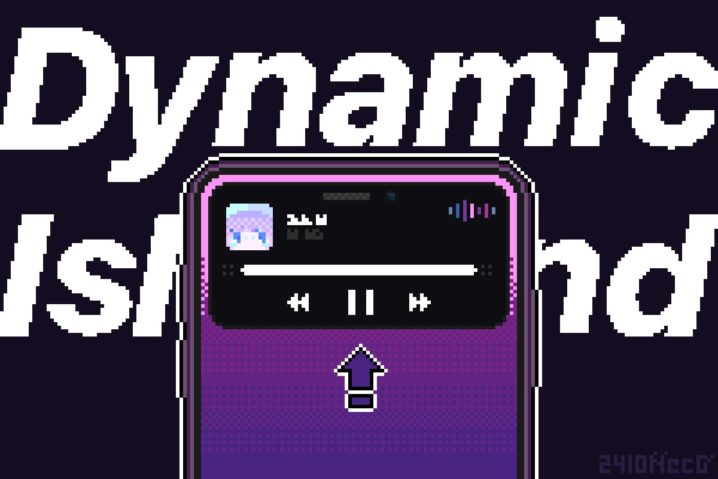

- 『Dynamic Island』はパンチホールの究極系

- ノッチ → パンチホール は進化を超越した進化

- 1画面なのに…疑似的なサブディスプレイが誕生

iPhone 14 Proにおける特徴のひとつ、『Dynamic Island』。ただ ノッチ → パンチホール になったと思ったら大違い。“パンチホールディスプレイ = 邪魔”、この固定観念が覆った瞬間を見たのです。

パンチホールディスプレイにおけるイノベーションが誕生した瞬間ですわね。

ほんと、“物は使いよう”なんやね!

目次

『iPhone 14 Pro』と『Dynamic Island』

Image:Apple

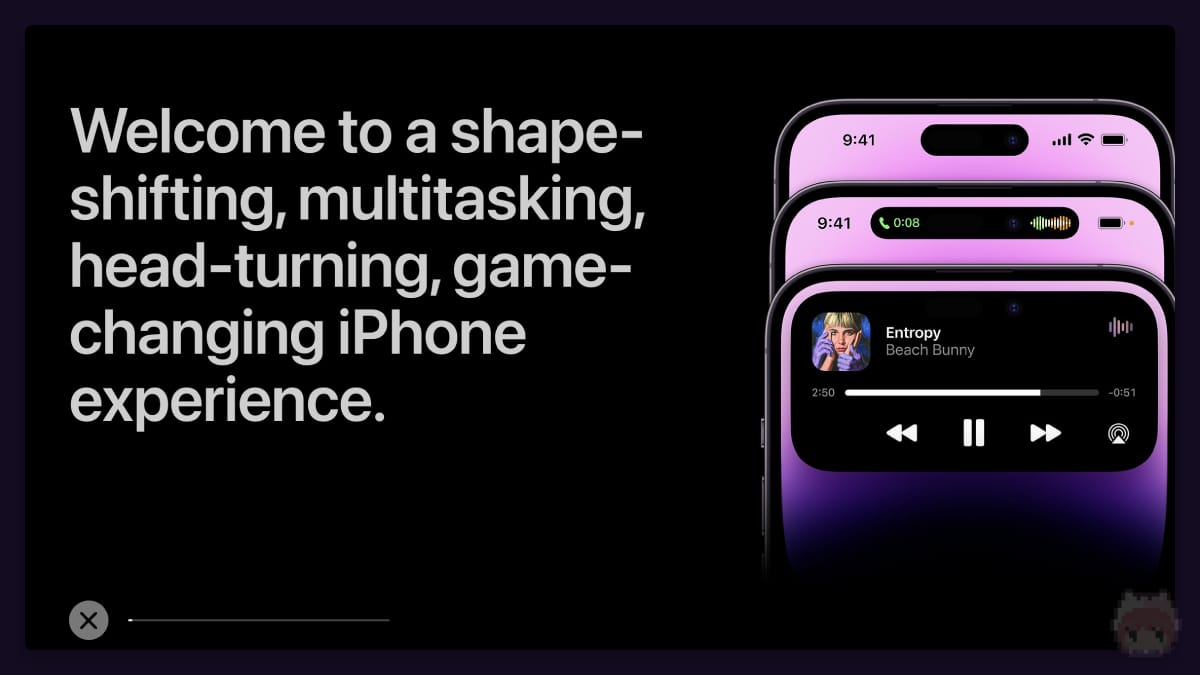

iPhone 14 Proから新搭載された機能として、『Dynamic Island』というものがあります。

Image:Apple

この『Dynamic Island』とは、ディスプレイのパンチホール部分(= TrueDepth Cameraの占有部分)を活用した新しい操作体系。Apple曰く、「インタラクティブなユーザー体験」とのこと。

Dynamic Island、つまりパンチホール部分。ここは単なるディスプレイの非表示部分ではなく、シングルタップや長押しでの操作を受け付けており、アプリケーションのコントロールやアクセスを行うことが可能となっています。

Image:Apple

今回のDynamic Islandを搭載するにあたり、iPhone 14 ProではTrueDepth Cameraが従来よりも31%小型化されています。また、近接センサーの設計も一新されており、ディスプレイの裏側から光を検出できるようになったとのこと。

このように、ディスプレイの構造変化により誕生したのが、iPhone 14 Proの『Dynamic Island』というわけなのです。ですなの。

単に『ノッチディスプレイ』から『パンチホールディスプレイ』になっただけ、というわけじゃないんやね。

見た目的にはそうだけど、中身的には『アウストラロピテクス』から『ホモサピエンス』ぐらいの違いがあるのであーる!

ノッチディスプレイ = 邪魔

画面占有率を上げるための手法として、ディスプレイ上部のカメラ部分を切り欠きとした『ノッチディスプレイ』というものがあります。

2017年発売の『iPhone X』で初採用されたのが、このノッチディスプレイでした。なお、iPhone Xは世界初のノッチディスプレイ搭載機ではありません。今は亡き、『Essential Phone』というAndroidスマートフォンこそが、(おそらく)世界初のノッチディスプレイ搭載機。

そんなノッチディスプレイの共通認識、それが“邪魔”ということ。

ノッチディスプレイが普及したおかげで、確かに画面占有率は向上しました。ただ、ディスプレイ上部に存在するノッチの異物感は凄まじく、とあるAndroidスマートフォンにいたっては、あえて表示領域を狭めてまでノッチを隠すソフトウェア処理を施しておりました。

ことiPhoneにおいても、ノッチの小型化は進んでいますが、邪魔なものは邪魔。ノッチの左右に、無理やりピクトやインジケーションを押し込めている感が拭いきれないのです。

パンチホールディスプレイ = 邪魔

ノッチディスプレイよりも、さらに画面占有率を上げる手法として登場したのが、カメラ部分だけをくり抜いた『パンチホールディスプレイ』というもの。

ずっとiPhoneがノッチディスプレイで足踏みをしている間、多くのAndroidスマートフォンが、このパンチホールディスプレイを採用していきました。

パンチホールディスプレイはノッチディスプレイとは異なり、インカメラ部分だけが非表示領域になるので、ディスプレイ上部の表示領域が極端に狭くなるということもありません。ですので、ピクトやインジケーションの押し込められている感も解消され、視認性やUXが向上する結果となりました。

そんなパンチホールディスプレイの共通認識、それが“邪魔”ということ。

確かに、表示領域が狭くなる問題こそ解消されました。しかし、ディスプレイの海原に離れ小島がごとくパンチホールが浮き立つ構図、ここの異物感が凄まじいのです。ユーザーによっては、リアス海岸のようなノッチディスプレイよりも気持ち悪いと思われるでしょう。

しかも、iPhoneの場合においては、TrueDepth Cameraのモジュールサイズから、他社のような正円型のパンチホールに収めるのは困難なのです。現に、iPhone 14 Proのパンチホールも正円型ではなく、少し長いピル型になっております。

Dynamic Island = サブディスプレイ

ノッチディスプレイとパンチホールディスプレイにおける共通項、それが画面占有率を上げる以外の役割がないこと。だからこそ、異物感があり、邪魔と感じるわけなのです。

しかしながら、iPhone 14 Proのパンチホールディスプレイこと『Dynamic Island』は、それらとは異なり、画面占有率を上げる以外にも役割が備わっている。まさに、「iPhoneのサブディスプレイ」とも言える存在なのです。

このDynamic Islandを一度でも体験してしまうと、“パンチホールディスプレイ = 邪魔”という固定観念は消え去ってしまいます。それくらい、存在意義のあるパンチホールであり、実に合理的に作られているのです。

Dynamic Islandの合理性

最後に、『Dynamic Island』の合理的な要素をいくつか紹介しておきます。

①疑似的なサブディスプレイ

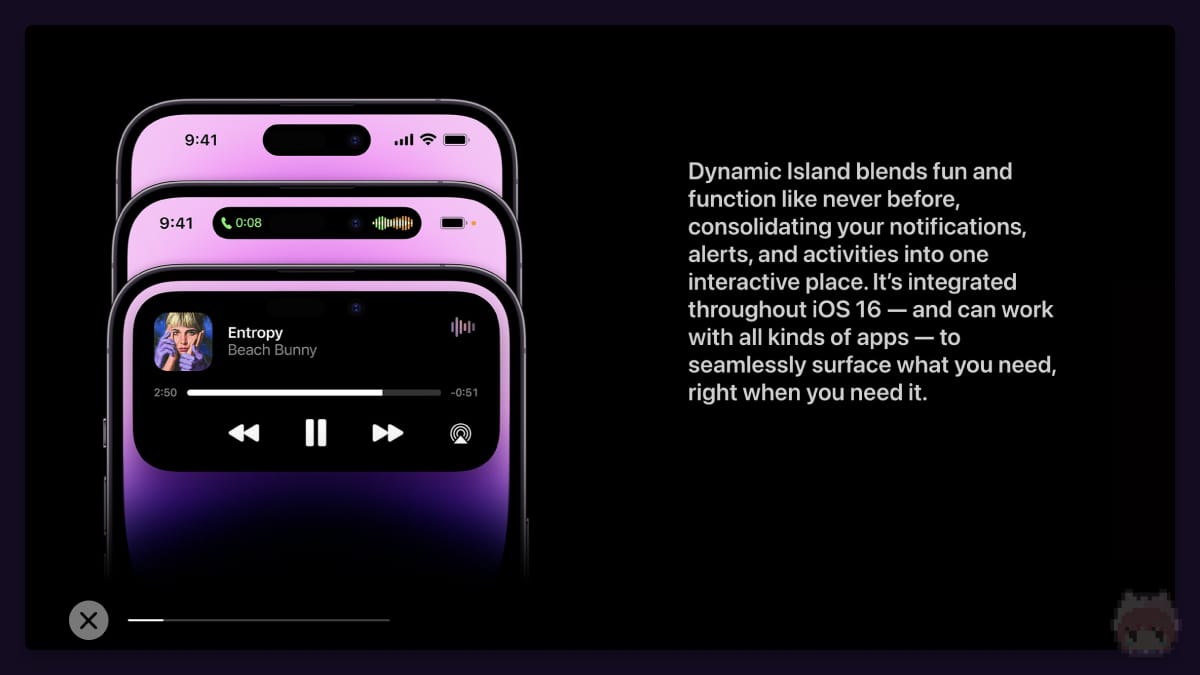

バックグラウンドでアプリが動いている場合、Dynamic Islandには当該アプリが表示されるようになっております。

つまり、パンチホールディスプレイ部分が、疑似的なサブディスプレイになるわけです。

かねてより、「iPhoneにも『Split View』や『Slide Over』が搭載されればいいのに」と思っていたのですが、『Dynamic Island』こそがまさにそれ。iPhoneが2画面化した瞬間なのです。

とりわけ関心するのが、“必要なときに”、“必要なものだけ”、サブディスプレイとして表示されること。しかも、ユーザーは何もしなくてもよい。

無意識レベルでサブディスプレイが表示されることにより、非ギークであっても、簡単に2画面表示を使いこなすことができるわけです。2画面化するのに、複雑な操作が要らない。これこそが、UXを向上させるために重要なこと。

②モードレスなフローティングウィンドウ

このDynamic Islandに表示されているアプリは、ユーザーが何も操作しなければ、モードレスなフローティングウィンドウとして扱われます。(※モードレスウィンドウ:表示状態でも他の領域が操作可能な表示形式)

モードレスなので、ユーザーの作業が中断されることはありません。Dynamic Islandに表示されているアプリを使わないときは、そのまま無視しておけばよいのです。

そして、Dynamic Islandを長押しすると、ウィジェットのようなフローティングウィンドウが表示され、ここでバックグラウンドアプリの操作ができるようになっております。

ちなみに、この状態になるとモードレスではなく、モーダルになります。ユーザーが意図して操作しているのから、モーダルウィンドウになる。ここの制御ロジックも合理的なのです。

③アプリ起動のショートカット化

バックグラウンドでアプリが動作している場合、Dynamic Islandをタップすると、当該アプリに一瞬でジャンプすることができます。

これにより、コントロールセンター経由でアプリを起動する必要もなくなり、 Dynamic Islandをタップ → アプリ起動 という、わずか2アクションで完結するようになりました。

加えて、前述したように、Dynamic Islandの長押しでもアプリの制御が行えるので、そもそもアプリを起動する必要性すらも減っているのです。

コントロールセンターでは画面すべてをオーバーレイ表示してしまい、下レイヤーの表示を覆い隠してしまうという欠点がありました。しかしながら、Dynamic Islandでは、必要最低限の表示に留めることによって、下レイヤーで別画面を表示しながらの操作もできるわけです。

まとめ「逆転の発想が生んだ再発明」

従来のパンチホールディスプレイとは異なり、存在する意味を持たせたことによって、“パンチホールディスプレイ = 邪魔”という固定観念を覆してくれた、iPhone 14 Proの『Dynamic Island』。

パンチホール自体をインターフェース化してしまう。

…これぞ、Appleらしいパンチホールディスプレイの究極系であり再発明なのです。

パンチホールが愛おしくなったのであーる。

おまけ

こういうのをサラっと実装してくるAppleは……しゅごい!

ええ、「この手があったのね」と思いましたもの。

そう考えると、iPhone 12 Proから飛躍的に進化してるやんね!

ほんとそう!

ここ数年のiPhoneで、一番進化した瞬間かもですな!!

おわり

![Windows 10初期設定時の“謎の黒画面”はTPMクリア。[ F12 ]でクリア・[ Esc ]で非クリア](https://mupon.net/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/17674-featured-120x80.jpg)

…これくらいの違いがあるぞ!