- 規約改定でTwitterの“サードパーティ製アプリ締め出し”が確定

- なぜTwitter Blueが登場したのかを読み解くのが非常に重要

- 新機能を矢継ぎ早に実装したがるのはユーザーのためより利益のため

開発者向け規約の改定により、Twitterの“サードパーティ製アプリ締め出し”が確定しました。そこで本稿では、なぜこのタイミングでサードパーティ製アプリを締め出したかを考察していきます。

うぬ、YouTubeが辿った道ですな!?

今後、Twitterからアーリーアダプター層がいなくなりそうな予感……。

目次

Twitterの“サードパーティ製アプリ締め出し”確定

Image:Twitter

c) use or access the Licensed Materials to create or attempt to create a substitute or similar service or product to the Twitter Applications;

Twitter, Inc.は2023年1月19日(PST)、『Twitter Developer Agreement(開発者向け規約)』を改定、上記の文言を追加しました。

本規約改定により、Twitter純正のクライアントアプリに代わるアプリ、Twitter純正のクライアントアプリに類似したサービスや製品、これらの開発が認められなくなりました。

Twitterでは長らく、Twitter純正クライアントアプリとサードパーティ製クライアントアプリとが、共存する形になっておりました。しかしながら、今回の規約改定により、Twitterのクライアントアプリは、今後“純正のみ”となります。

つまり、サードパーティ製クライアントアプリの締め出し、これが確定した瞬間です。

残念ながら、これで決着ですわね。

2018年に廃止された『User Streams API』のころからそうだけど、Twitter APIは外部の開発者に対して友好的ではないよねー。

Twitterがサードパーティ製アプリを締め出す理由

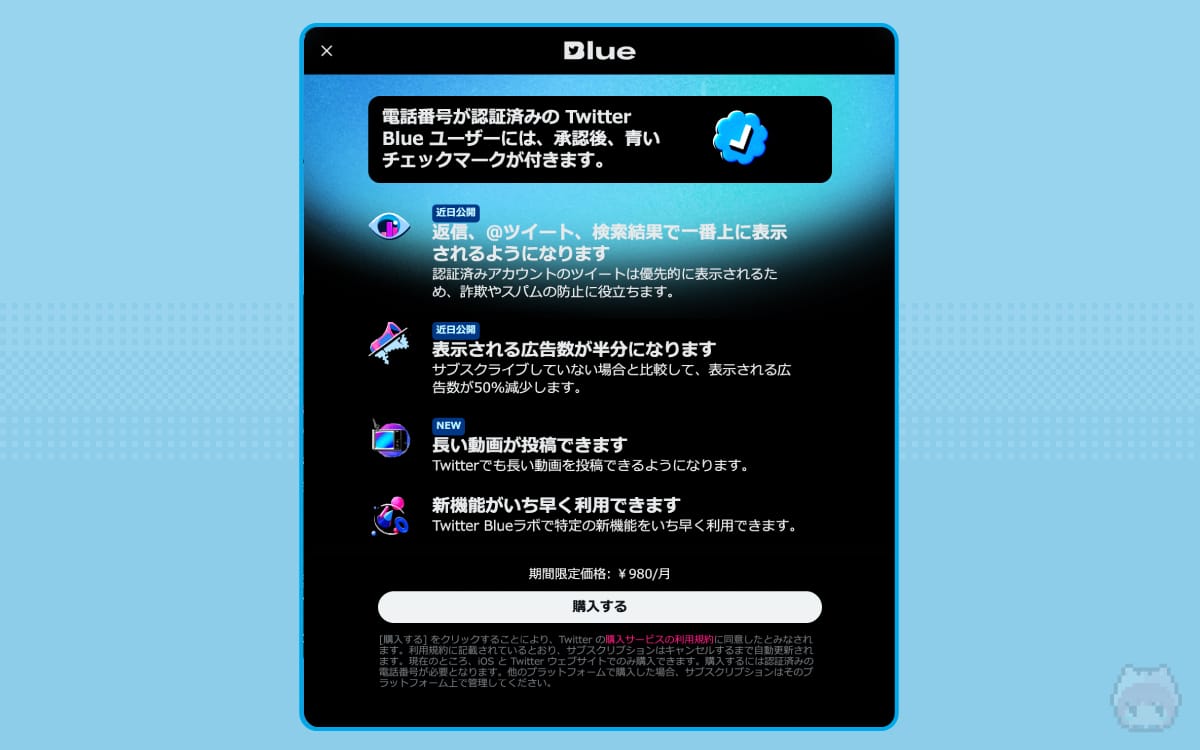

①『Twitter Blue』の誕生と誘導

このタイミングで締め出す理由、それはやはり『Twitter Blue』が本格的にサービスインしたからでしょう。

Twitter, Inc.としては、有料サブスクリプションであるTwitter Blueを開始した以上、デバイスやアプリに依らず、同じエクスペリエンスを提供する必要が出てきました。これはTwitter Blueの加入有無は問わず、です。

Image:Twitter

- ブックマークに追加したツイートのフォルダ分類

- スマートフォン版Twitterのカスタムアプリアイコン

- Twitter Blue加入者のみが使える専用テーマ

- ナビゲーションバーに表示される項目のカスタム

- フォローやフォロワーの間でバズった記事を自動的に一覧化

- 長いスレッドを読みやすい表示に変換

- 送信後のツイートの取り消しと編集

- Twitter Blue加入者の返信が優先的に表示

- 最大60分までの長尺動画のアップロード

- 広告表示数がTwitter Blue未加入時と比べて半分に減少

- 所有しているNFTをプロフィール画像に設定可能

さて、Twitter Blueに加入することで得られるベネフィットをリストアップしてみたのですが、このTwitter Blueには、インフルエンサーをブーストするような機能が多く備わっていることが分かります。

Elon Musk氏がTwitter, Inc.を買収するとなったとき、Twitterが他のソーシャルプラットフォームの踏み台にされているだけということ、Twitterというプラットフォームがクリエイター側から見ると単独で収益化できないシステムになっていること、これらについて同氏が懸念する報道が出ておりました。

だからこそ、Twitter Blueには、積極的に発信するパワーユーザー向けのベネフィットが用意されているのです。

Twitter Blue未加入でも、ベネフィットのひとつである『広告ブロック』ができてしまうクライアントアプリの存在が邪魔。これも締め出す理由のひとつなのでしょうが、それ以上に、注目されているツイートを恣意的に上位へ持って行き、フォローの有無や時系列を無視してバズったツイートを表示させ、Twitter単独で収益化できるシステムを構築しようとしている、そんな思惑があるからではないでしょうか。

だからこそ、多くのユーザーが求めている、シンプルなタイムラインの表示を頑なに嫌がる。そして、そういったキュレーションができないという理由から、サードパーティ製クライアントアプリを排除したように思えてしまうのです。

開発者規約やTwitter APIの変更は何も今に始まったことではありませんが、ここにきて息の根を止めにいったのは、Twitter Blueを通じた“インフルエンサーファースト”を目指したいのかもしれませんわね。

②『広告ブロック』による収入減少

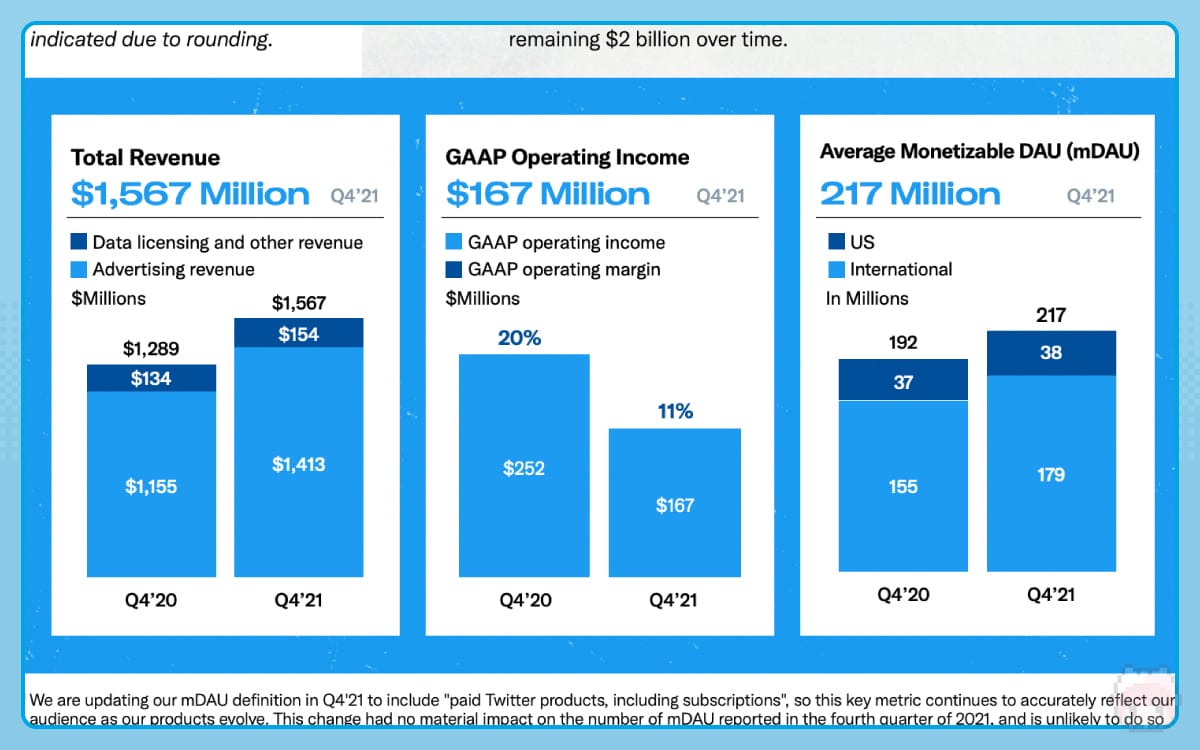

これは以前の記事でも書いたのですが、Twitter, Inc.の経営状態というのは、お世辞にも芳しいものではありません。だからこそ、Elon Musk氏が買収した、というのもありますが。

Image:Twitter

Twitter, Inc.の売上高合計を見ると分かるのですが、著しく広告収入に依存したビジネスモデルであることが分かります(2021年第4四半期は売上高の約89%が広告収入)。

当然、広告ブロックが可能なサードパーティ製クライアントアプリの存在は、同社のビジネスモデルからすると非常に厄介で邪魔な存在。ただ、それでも長らく黙認されていました。いや、お互いが持ちつ持たれつな関係でもあったのです。なので、広告ブロックされると困るから、そんな単純な理由ではないでしょう。単に広告ブロックをさせたくないだけであれば、もっと前から締め出してたのでしょうから。

それならば、なぜ今になって『広告ブロック』による収入減少を気にし始めたのでしょうか。

おそらくそれは、“買収”という行為によりCEOが変わったから。もっと言うと、買収されたことにより、Twitterのイデオロギー自体が変わったからではないでしょうか。それだけ、現CEOであるElon Musk氏が合理主義者だという証左なのです。Twitter, Inc.の早期黒字化を目指すため東西奔走しているわけですから、当然の判断ではありますが。

だからこそ、広告に依存しない新たな収入の柱として『Twitter Blue』が登場したわけですし、Twitter Blue未加入でも広告ブロックができるサードパーティ製クライアントアプリが、“このタイミングで”邪魔になったのです。

加えて、Twitter Blueに加入しても広告が完全にブロックされないのは、広告主への配慮でしょう。広告主からすれば、よりリッチなユーザーが顧客対象から外れるのは面白くない話なので。それでも押し通せたはずですが、同社の慢性的な赤字体質と、広告収入に依存しすぎたビジネスモデルが災いしているのです。

Twitterクライアントアプリ開発者の今後

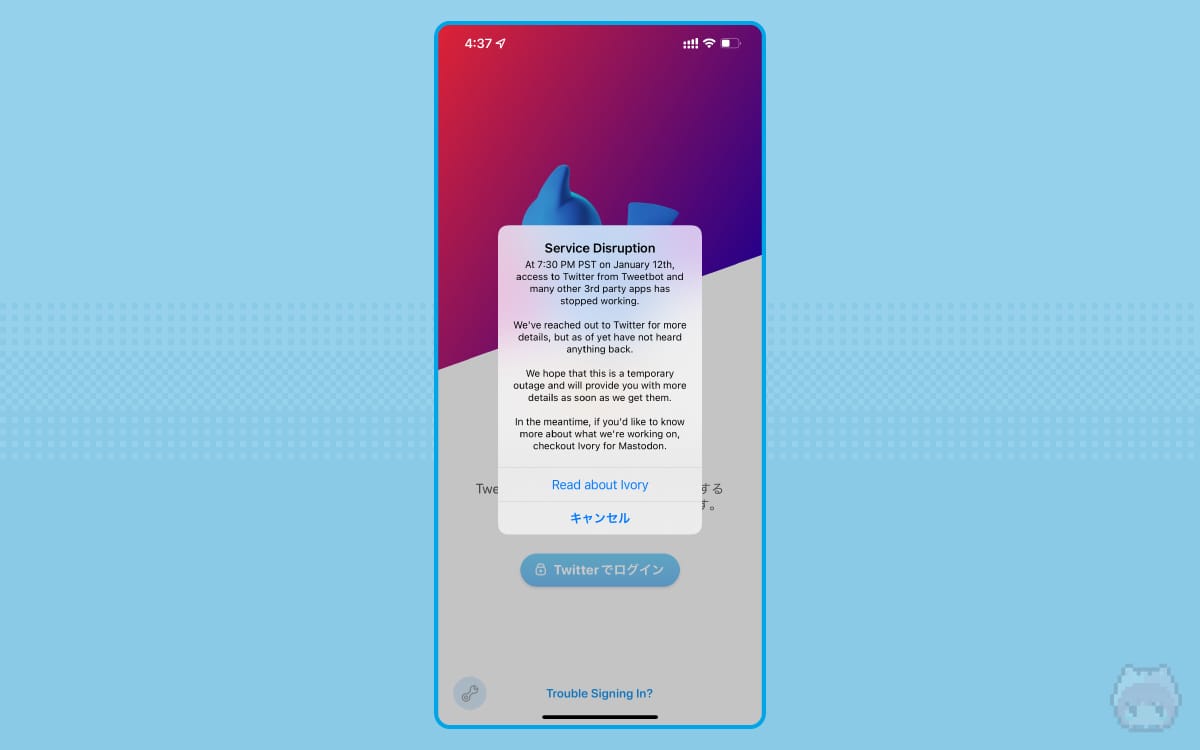

Tweetbotの場合

Twitterクライアントアプリ『Tweetbot』を開発しているTapbotsでは、今回の規約改定に伴い、Tweetbotのサービス終了を発表。それと同時に、Mastodonクライアントアプリ『Ivory』の案内とアーリーアクセスを実施しています。

Twitter, Inc.が運営するクローズドで中央集権的なSNSとは異なり、Mastodonはオープンソースで分散型のSNSとなっています。なお、MastodonはAGPLライセンスのプロダクトです。

そのような背景から、Twitterクライアントアプリを開発していた開発者の一部は今後、Mastodonクライアントアプリの開発にシフトしていくものと予想されます。

Twitterrificの場合

Image:Twitterrific

Twitterクライアントアプリ『Twitterrific』を開発しているThe Iconfactoryでも、今回の規約改定に伴い、Twitterrificのサービス終了を発表。公式サイトには、お別れを告げるメッセージが書かれております。

The Iconfactoryの代表を務めるCraig Hockenberry氏は、自身のブログでElon Musk氏やTwitterの体制を強く批判しています。また、Twitterの代替となる、新たなプラットフォームを構築する可能性を示唆しております。

投稿されたブログの内容からも分かるように、同氏はTwitterにおけるイノベーターであり、Twitterに対して思い入れが深い人物でもあります。だからこそ、現在のTwitterとは訣別し、プラットフォーム構築に乗り出そうとしているのでしょう。

まとめ「Twitterが辿る道はYouTubeのデジャヴ」

Twitter, Inc.が『Twitter Developer Agreement(開発者向け規約)』を改定したことにより、正式にサードパーティ製クライアントアプリが禁止された。

有料サブスクリプション『Twitter Blue』登場による、“インフルエンサーファースト”なタイムラインやリプライの表示。

合理主義者であるElon Musk氏がCEOに就任したことによる、早期黒字化を目指すためのTwitterのイデオロギーの変化。

オープンソースで分散型のSNSである、Mastodonクライアントアプリの開発にシフトする可能性。

このようなTwitterの流れ、GoogleがYouTubeを買収したときの流れに似ている気が。買収前のYouTubeはユーザー数こそ多かったものの、ほとんど収益を上げられていませんでしたので。

少なくとも、ギークなアーリーアダプター層はこういう傾向を嫌いますよね。

おまけ

とはいえ、“非上場企業”ですからね。

しかも、“中央集権”だもんね。

ですね。

それが嫌ならMastodonへ、となりますし。

ただ、“データのサイロ化”を考えると、そう簡単に移り住むことはできないんよね。

Web 2.0が遺した負の遺産ですわね。

おわり

サードパーティ製クライアントアプリの締め出し。

有料サブスクリプション『Twitter Blue』の登場。

インフルエンサーが収益化できる可能性を示唆。

シンプルさを失い、機能に蛇足感が出てきている。

……なんというか、このデジャヴ。