- ギークの大敵『加水分解』の対策を真剣に考える!

- 夏場の絶対湿度が高い日本こそ対策が必要だ!

- 除湿機を導入してベタベタ・ボロボロから守る!

“加水分解のベタベタ対策委員会”

PUレザーやマット塗装が、ベタベタ・ボロボロになる『加水分解』という現象。この加水分解、特に日本だと発生しやすいそう。そこで、次の梅雨に備えて、ギークで真面目な加水分解対策を考えていきます。

荒ぶってますわね……。

でも、気持ちは分かるなぁ。

目次

加水分解が大嫌い

私がこの世で嫌いな物事トップ3に入るもの。それが…憎き『加水分解』。

この加水分解のよるベタベタ・ボロボロになる劣化現象、私を含め、多くのギークが忌み嫌うものなのは間違いないでしょう。いや、きっとギークなんて関係なく、加水分解を嫌いな人が大半なはず。

加水分解に遭遇したときの絶望感と苛立ち、それはもうストレスフルなのです。ですなの。

電気より、ニシンのパイより、加水分解が嫌ぃいい!!

…ああ、『魔女の宅急便』ね。

いや…“逆”永野!?

加水分解とは?

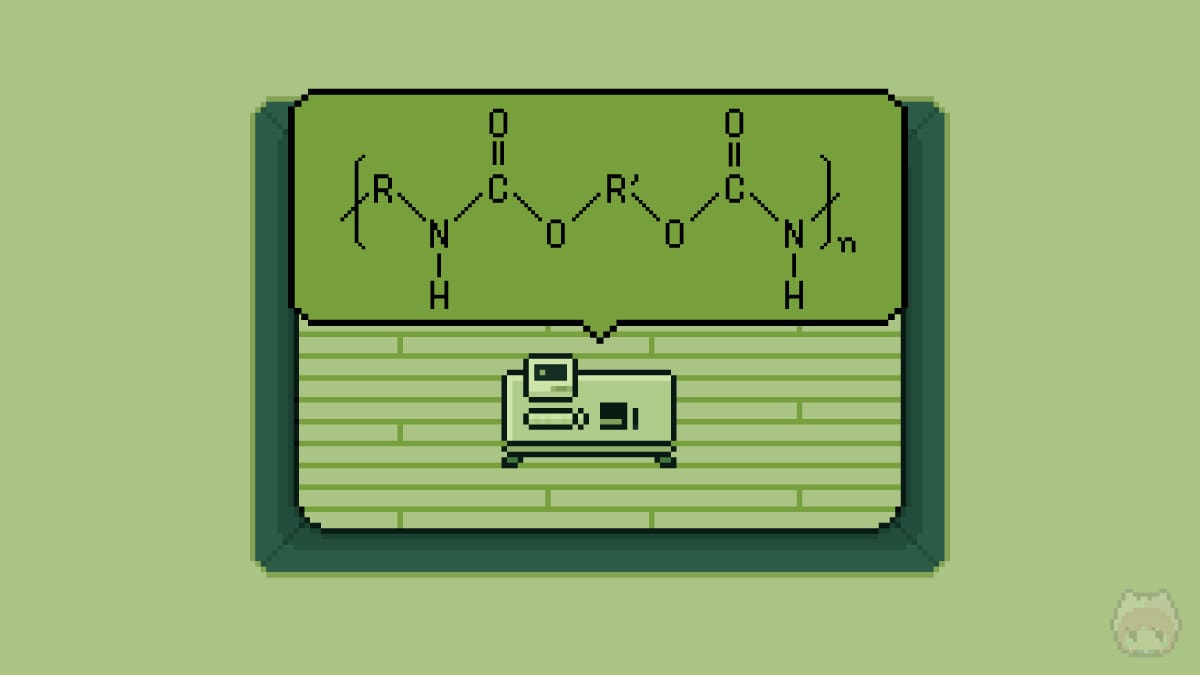

そもそも、この『加水分解』とは何なのか。それをちょっと整理してみます。

加水分解そのものは、物質が水(H2O)と反応することによって生じる化学反応のことを言います。化学で習うであろう『塩の加水分解*1』がこの一種。

実生活で遭遇する加水分解といえば、PU(ポリウレタン)素材を採用した合成皮革がボロボロになったり、ガジェットのマット塗装がベタベタするといった、いわゆる経年劣化。もちろん、本稿で対策をしたいのは、この経年劣化による加水分解現象です。

加“水”分解というくらいなので、大敵はもちろん『水』そのもの。その中でも気をつけなければならいのが空気中の水蒸気、つまりは『湿気』です。

日本の夏が高温多湿でジトジトした気候というのは、日本人であれば周知の事実。とりわけ、夏場の絶対湿度は欧米よりも高い傾向にあり、より加水分解が生じやすい環境になっています。…まったくもって嬉しくないですが。

だからこそ、より加水分解の対策を真剣に考えなければならない、というわけなのです。

『絶対湿度』!?

いわゆる「湿度○%」で表現するのが『相対湿度』って言うんだけど、この指標だと気温によって飽和水蒸気量が変わっちゃうから、単位体積あたりの水蒸気量含有量が把握しづらいのであーる。

で、『絶対湿度』っていうのが、単位体積あたりの水蒸気量を「○g/m3」で表現できるやつ!だから、こっちのほうが加水分解という視点だと正しい表現かなーってね!

あ…そうなんやね。

ちょっとした豆知識ですわね。

相対湿度に比べて絶対湿度はマイナーだから、世界的な統計データを探すのが大変でつらいのであーる。

加水分解が怖いもの

- 人工皮革製のイヤーパッド

- 人工皮革採用のガジェットバッグ

- カメラのラバーグリップ部分

- ピーチスキン塗装のガジェット

- スマートフォンのTPUケース

ギーク的に加水分解が怖いのが、上記のようなガジェット類。

ザックリと言ってしまうと、材質にポリウレタン(特にエステル系)を採用しているガジェットは、加水分解によるベタベタ・ボロボロの危険性と隣り合わせという感じ。

もちろん、同じ素材を使っていても、加水分解しやすいものとそうでないものがある(採用しているPUのクオリティ等が理由)ので、一概にすべてがアウトというわけではありません。とはいえ、加水分解による経年劣化の可能性を含んでいるガジェットというのは、うまく湿度調整して管理してあげる必要があります。

最近はマット塗装のガジェットが増えたから、加水分解でベタベタするのが怖いのであーる……。

触り心地は良いのですがね。

加水分解の対策案

要は湿度さえコントロールすれば良いので、

- 絶対湿度の低い地域に移住する

- カメラ用の防湿庫を複数用意する

- 乾燥剤や竹炭を収納箱に入れる

- 除湿機やエアコンの除湿機能を使う

…と、加水分解の対策方法はいろいろあります(現実的か否かは別として)。

その中でも、コストと規模のバランスとして良さげなのが、除湿機を導入すること。そして、除湿機で部屋の絶対湿度を下げてしまおうというわけです。

なるほど、除湿機ですか。

うぬっ!

ありがちなアイデアだけど、現実路線だとこれがベストかなーって!

除湿機の候補

これから、加水分解対策用の除湿機を選定するわけですが、その前に少しだけ除湿機の方式について見ていきます。

| コンプレッサー方式 | 除湿能力が高い 電気代が安い 夏の除湿に強い 冬の結露対策は苦手 |

| デシカント方式 ゼオライト方式 |

除湿能力高い 年中通して使える 電気代が高い 利用時に室温が上昇する |

| ハイブリッド方式 | 除湿能力高い 年中通して使える 価格が高価 |

| ペルチェ方式 | 小型でコンパクト 価格が安価 除湿能力が低い |

除湿機方式の比較

上表のとおり、除湿方式によって得手不得手があります。

今回は夏場に生じやすい加水分解の対策を講じるために導入するので、夏場での除湿力に期待できそうな『コンプレッサー方式』か『ハイブリッド方式』に絞って、候補を出してみました。

【候補1】cado『ROOT 7100』

| ROOT 7100 | |

|---|---|

| 除湿方式 | コンプレッサー方式 |

| 除湿量 | 最大6.5L/日(50Hz) 最大7.5L/日(60Hz) |

| タンク容量 | 3.5L |

ROOT 7100のスペック

1つめの候補は、cado『ROOT 7100』。

性能のわりに価格が高価なのがネック。ただ、設置面積(327×207mm)が比較的少なくて済むのは利点。また、デザインが除湿機とは思えないくらいに洗練されているのも良き。

4つキャスターが搭載されていて可搬性が容易だったり、直接排水できるようにホースが接続できるようになっていたりと、デザイン性だけでなく小回りが効くのも推しポイント。

【候補2】SHARP『KI-LD50』

| KI-LD50 | |

|---|---|

| 除湿方式 | コンプレッサー方式 |

| 除湿量 | 最大5.0L/日(50Hz) 最大5.6L/日(60Hz) |

| タンク容量 | 2.0L |

KI-LD50のスペック

2つめの候補は、SHARP『KI-LD50』。

除湿機としての性能は一息…なのですが、なんと本機は加湿器としても空気清浄機としても使える優れもの。というよりかは、加湿空気清浄機に除湿機が付加機能として搭載されている、と言ったほうが正しかったりします。

夏場は高温多湿な日本ですが、反対に冬場は低温低湿というトラップも。そういう意味では、通年フル活用できるのが、このKI-LD50だったりします。

【候補3】Panasonic『F-YHUX200』

| F-YHUX200 | |

|---|---|

| 除湿方式 | ハイブリッド方式 |

| 除湿量 | 最大18.0L/日(50Hz) 最大20.0L/日(60Hz) |

| タンク容量 | 5.0L |

F-YHUX200のスペック

3つめの候補は、Panasonic『F-YHUX200』。

今回の候補で唯一のハイブリッド方式。正直、私が導入するなら前掲の2製品のどちらかにするのですが、ハイエンドな製品も比較対象に入れたかったので候補としてチョイス。

用途としては室内での衣類乾燥が主となっており、除湿量が最大20.0L/日(60Hz)と、さすがのひとこと。これを加水分解の対策用として導入するのは、いささかオーバースペックすぎる気もします。

まとめ「ギークの大敵『加水分解』」

そういうわけで、ギークの大敵である『加水分解』の対策として、次の梅雨が来る前に除湿機を導入していきます。

予定としては、絶対湿度が高くなる時期は、これから除湿機を24時間稼働させるつもりです。それで少しでも、加水分解が発生しなくなれば…と願いながら残りの人生を過ごしていきます。それくらい切実なのです。ですなの。

加水分解のベタベタは大嫌いあーるっ!

おまけ

部屋にエアコンがないから、次の夏は 除湿機 + 扇風機 で過ごそっかなー!?

うーん、それでいけるんかな!?

湿度が下がれば不快度も減るし、意外といけそうだけどねっ!

あとは、電気代的にどうなるかですわね。

おわり

*1例:Na2CO3 + 2H20 → H2CO3 + 2NaOH

![Windows 10初期設定時の“謎の黒画面”はTPMクリア。[ F12 ]でクリア・[ Esc ]で非クリア](https://mupon.net/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/17674-featured-120x80.jpg)

うわぁあああああ!!